2019...Journal Club

Journal Club 2019 #18−2019.10.28

(サッカードリブル課題におけるOnline attention focus manipulations)

Ford P1, Hodges NJ, Williams AM.

J Mot Behav. 2005 Sep;37(5):386-94.

【Introduction】

運動能力の獲得に対する言語教示の効果は、Wulfらによる一連の実験によって示されてきた。その結果は、パフォーマーの動きに注意を向けるInternal focus of attention(IFA)よりも、身体外部の環境に注意を向けるExternal focus of attention(EFA)の方が効果的であることを示した。また、その効果は新たなスキルの学習も成熟したスキルの学習も同様であることが報告されている。一方、Beilock、Perkinsらは、熟練していないスキルであれば、IFAの不利益はないことを提案した(deautomization of skills hypothesis)。本研究の目的は、サッカードリブルを課題として前述した仮説を検証することとした。

【Method】

[Participants]右利きの男性20名(熟練者10名、非熟練者10名)とした。[Task]スラロームのコース上に6個のパイロンを設置し、それを避けながらドリブルすることを課題とした。また、ドリブル中にはある音または言葉をモニタリングしながら実施させた。[Procedure]すべての参加者にドリブルをできるだけ速く正確に行うように指示した。また、参加者はa) 足に注意を向ける「スキル関連IFA条件」、b) 腕に注意を向ける「スキル無関連IFA条件」、c) 身体運動から注意を逸らす「単語モニタリング条件」、d) 教示を与えない「対照条件」のそれぞれで2回ずつ、合計8試行実施した。また、実施順序はランダム化されていた。さらに、対照条件以外の実験条件において、ドリブル中に聴覚情報が与えられ、条件に合わせた応答を求められた。スキル関連IFA条件では音が鳴った時にボールの位置が足の外側か内側かを答えさせた。スキル無関連IFA条件では、音が鳴った時にパイロンの近い腕が左右どちらかを答えさせた。単語モニタリング条件では、聞こえてくる単語を正確に答えさせた。[Data analysis]パフォーマンスの主な指標は所要時間とした。また、聴覚情報に対する応答の失敗やエラーの数を精度のデータとして収集した。これらのデータは対照条件の平均値とそれぞれの実験条件の平均値の差を算出し、3つの実験条件間で比較した。また、熟練者は利き足と非利き足で実施したため、左右それぞれで3つの実験条件の比較および利き足と非利き足で比較した。

【Results】

所要時間の結果は、非熟練者においてスキル関連IFA条件よりもスキル無関連IFA条件でパフォーマンスが低下した。熟練者の利き足においては、単語モニタリング条件よりも2つのIFA条件でパフォーマンスが低下したが、熟練者の非利き足ではその差は見られなかった。

【Discussion】

熟練者は2つのIFA条件でパフォーマンスの低下を示したが、非熟練者はスキル関連IFA条件でのパフォーマンス低下を示さなかったため、deautomization of skills hypothesisを支持する結果となった。また、熟練者の利き足では単語モニタリング条件によって身体運動から注意を逸らすことで効果を示したが、非利き足では利き足と比べてパフォーマンスが低下したことから、非利き足のように十分に熟練していないスキルでは注意を逸らすことで悪影響が生じることを示唆している。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究では、deautomization of skills hypothesisを支持した結果であるが、何も教示を与えない対照条件と比較するとパフォーマンスが改善していないため、効果的な教示方法を示したものではないという点では注意を要する。また、1人の参加者が4条件を実施しているため、特に非熟練者は1条件行うごとに上達が見られる可能性も考えられるため、実験デザインを考慮した上で結果を解釈する必要があると考える。

担当:我妻昂樹

Journal Club 2019 #17−2019.10.21

Physical and Observational Practice Afford Unique Learning Opportunities.

(身体練習と観察学習は特有の学習効果を有する)

Shea CH, Wright DL, Wulf G, Whitacre C.

J Mot Behav. 2000 Mar;32(1):27-36.

【Introduction】

多くの論文において観察学習が身体練習よりも劣った学習効果を示すことが報告されている。その理由は、観察学習が身体練習における学習過程を経験することができないためと示唆されている。一方で、保持テストにて検討することができる課題の特有性を学習する点において身体練習が必要であるが、転移テストにて検討することができる課題の一般性を学習する点においては観察学習でも有効であることが報告されている。本研究の目的は、第1実験にて身体練習と観察学習の学習効果の差異を明らかにすることであり、第2実験にて身体練習と観察学習を組み合わせた学習効果を明らかにすることとした。

【Method】

[被験者]健常学生30名であった。[学習課題]モニターの目標となる基準線の上に、左右に動くカーソルをキーボード操作によって保ち続ける課題であった。[手順]初日に練習段階として、各群の条件で1試行15秒、計20試行の練習が行われた。その24時間後に保持及び転移テストが2試行ずつ行われた。[群分け]第1実験 身体練習群(PP群):実際に課題の練習20試行が行われた。観察学習群(OB群):身体練習群の練習場面の観察が行われた。対照群:実験の説明や練習は行われず実験者と対面したのみであった。第2実験 PP群,対照群は第1実験同様であった。組み合わせ群(CM群):2人1組で、練習と観察を1試行ずつ繰り返した。[データ分析]測定データは目標からの誤差としてRoot Mean Square error(RMSE)を算出した。各テストの測定データは一元配置分散分析が用いられ、事後検定にDuncan's new multiple range testが用いられた。

【Results】

第1実験[練習段階]PP群は練習を重ねるにつれて熟練していく結果が見られた。[保持テスト]OB群はPP群より劣ったが、対照群よりは優れた結果を示した。[転移テスト]OB群とPP群において差は見られなかったが、対照群よりは優れた結果を示した。第2実験[練習段階]第1実験同様の結果を示した。[保持テスト]PP群とCM群との間に差はなく、両群共に対照群よりは優れた結果を示した。[転移テスト]CM群はPP群・対照群より優れた結果を示し、PP群は対照群よりも優れた結果を示した。

【Discussion】

第1実験 保持テストにおいてOB群はPP群よりも劣り、転移テストにおいて両群に差が見られなかった。この結果に対して、観察学習は課題の一般的な部分を学習できるが、実際に運動を行わないため、その課題特有の学習が難しいとした先行研究と一致した。第2実験 転移テストにおいて、PP群よりもCM群が優れた結果を示した。これは、観察練習が課題遂行の正確さを修正するために身体練習を要するとした先行研究と一致した。また、今回の結果から観察学習を用いることによって課題遂行の戦略や技術を取捨選択している可能性があることが示唆された。さらに、学習の初期において身体練習では課題遂行に認知的および運動的な要求により負荷がかかるが、観察学習では運動的な要求が生じないため有利である可能性が示唆された。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文の実験設定にて、練習期間前に被験者間でパフォーマンスの差がないことを証明するプレテストが行われていない。そのため、練習期間によって生じる学習効果の精査は困難であると思われる。また、本論文では観察と身体練習を組み合わせた練習方法が優れているという論調になっている。しかし、その論調は第2実験の転移テストからのみ、その有効性が証明されており保持テストからは証明されていない。ゆえに、その有効性を検討する際には課題の特異性を考慮する視点を持つ必要があると考える。

担当:松坂大毅

Journal Club 2019 #16−2019.10.7

(健常高齢者とアルツハイマー型認知症患者を対象とした起立・着座動作の運動戦略の比較)

Manckoundia P, Mourey F, Pfitzenmeyer P, Papaxanthis C.

Neuroscience. 2006;137(2):385-92. Epub 2005 Nov 14.

【Introduction】

立ち上がり(STS),着座(BTS)課題における健常者と高齢者(HE:healthy elderly)の運動学的,力学的比較は検討されているが,認知症患者との比較はされていない.目的:運動計画・制御処理における軽度―中等度のアルツハイマー型認知症(AD:Alzheimer’s disease)の影響を検討すること.

【Method】

全12名の被験者をAD 群(女性6名,MMSE平均20点:16-23点,81±3.5歳)とHE 群(女性3名男性3名,MMSE28点以上,79±3.5歳)に分類した.使用座椅子は肘掛けがなし,背凭れあり,座位姿勢の下腿軸は前傾10°,座面高は膝の高さに設定.座位姿勢から立ち上がり,4秒姿勢保持後に着座動作課題を試行.これを連続で5回測定した(練習3回).頭部,肩峰,上前腸骨棘,大転子,膝,外果,踵,第五中足骨に貼付された反射マーカーを矢状面上で2つのカメラ(サンプリング周波数100Hz)で測定.STSとBTS課題は肩峰マーカーのvertical速度を使用し,上下移動区間と前後移動区間に分類.Shoulder path curvature:上下移動相における肩峰マーカー軌道の直線性を検証している.値が小さいほど直線を示す.統計解析:分散分析(運動課題:STS課題, BTS課題×グループ: HE群, AD群×運動方向: vertical, horizontal)を使用.

【Results】

Spatial features:Relative shoulder displacement:AD群<HE群,特に前後移動量が少ないが,HE群には運動方向による差なし(図3).曲率(Shoulder path curvature):運動課題による主効果あり,HE群はSTS>BTS課題,AD群はSTS<BTS課題(図4).Temporal feature: Duration:Group,運動課題に主効果を認めAD群<HE群,STS<BTS課題(図5A). Peak velocity:運動方向,運動課題に主効果を認めVertical<Horizontal,BTS<STS,一方Groupに主効果なし(図5B).Relative Timing:HE群はTransition相(STS<BTS課題)とDeceleration相(STS>BTS課題)に有意差あり(図6C,D).

【Discussion】

加齢の影響→所要時間STS<BTS,動作速度BTS<STS,曲率STS>BTSであることは若年者でも同様の傾向(課題依存性)であり,動作速度が遅くなることが加齢の影響である.認知症の影響→AD群は水平面上の移動量が減少し,非効率な動作戦略をとっていることから,重力を内部表象し,環境と身体運動の相互性を統合する能力低下の可能性が示唆された.

============================================================================

【Critical Reading】

本研究では抗重力運動である立ち上がり,着座動作課題を5回連続で測定しているが被験者の平均年齢を考慮すると,その動作における定型性についての信頼性と妥当性は低いものと考えられる.また,立ち上がり,着座動作における運動軌道形成は身体拘束条件に関わらず座椅子構造特性に強く拘束されるものと考えている.特に,加齢による下肢筋力低下を考慮すると,座椅子までの距離や背凭れがあることによって運動軌道が変容することは容易に考えられるためこれらを考慮する必要がある.

一方,BTS課題においてHE群よりもAD群の方が動作速度が速く,直線的に落下していることを考慮すると,AD群は座椅子構造特性に注意を向け,それを考慮しての運動軌道形成がされていない可能性が考えられる.つまり,BTS課題における座椅子構造特性の重要性を示唆している可能性も考えられる.

担当:吉田高幸

Journal Club 2019 #15−2019.07.29

Motor Learning of a Dynamic Balancing Task After Stroke: Implicit Implications for Stroke

(脳卒中後の動的バランス課題における運動学習:脳卒中における潜在的影響)

Orrell AJ, Eves FF, Masters RS.

Phys Ther. 2006 Mar;86(3):369-80.

【Introduction】

学習を促進させる戦略として、顕在的な処理を回避することで顕在的知識の蓄積を防ぎ、潜在学習が促進すると仮定されている。また、エラーの回数を少なくすることは、顕在的知識の形成を抑制し、潜在学習を促進させることも報告されている。脳卒中患者の学習においても同様に、エラーレス学習が潜在学習を促し、意識的な運動制御を回避できると推察される。そこで、本研究の目的はエラーレス学習を使用し、脳卒中患者の動的バランス課題の潜在学習効果を調査することとした。

【Method】

[Participants]片麻痺患者12名と52-57歳の健常者12名を対象とした。また、対象者をエラーレス脳卒中群、エラーレス対照群、発見脳卒中群、発見対照群の4群に無作為に割り付けた。[Task]本研究では、スタビロメータを60秒間水平に保持するバランス課題が採用された。また、発見学習群はバランス課題に関する規則を発見するように指示された。習得期間では全24試行を行い、習得期間の終了から15分後にテストを実施した。テストはŒv4試行であり、第1保持テスト、第1転移テスト、第2保持テスト、‘æ2転移テストの順に行われた。転移テストは各試行の最後の30秒間で同時課題を与え、2種類の転移テストが設定された。最初の転移テストは数字想起課題(提示されたランダムな6桁の数字を想起する口頭での認知課題であり、2つ目の転移テストはケトルリフト課題(片手で1kgのケトルに手を伸ばし、持ち上げる運動課題)とした。また、テストの1週間後に遅延保持テストを実施した。[Measure]エラーレス学習条件では、スタビロメータの支点に2.5kgの制動抵抗をかけ、動きを制限した。また、この制動は4回の試行ごとに0.5kgずつ減少させ、習得期間の最後の4試行からは制動抵抗をかけずに実施した。パフォーマンスデータはスタビロメータの垂直軸の中点に関するroot mean squareRMSEを使用した。また、テスト終了時に、バランス課題に関する顕在的知識を記録させた。[Data Analysis] 習得期間では2群×2条件×11ブロックの多変量解析を行った。また、交互作用を特定するために、2群×11ブロックで分散分析を実施した。テストは2群×2条件×2タスク×2pre30 vs post30で、保持テスト(遅延含む)は、2群×2条件×3ブロックの多変量解析を行った。

【Results】

習得期間では、発見学習条件でRMSEは減少し、エラーレス条件では増加した。保持テストについては、習得期間の最終ブロックと有意な差は認められなかった。テストでは、群-条件-タスク-時間で交互作用が認められた。また、数字想起課題において、エラーレス脳卒中群のパフォーマンスは改善し、発見脳卒中群は低下した。ケトルリフト課題については、有意差は認められなかった。バランス課題に関する顕在的知識は、発見脳卒中群が他の3群よりも多く記録した。

【Discussion】

本研究結果より、脳卒中患者におけるバランス課題の学習には、エラーレス学習戦略を使用することの有効性が示唆された。エラーレス学習は潜在学習を促進させ、運動が非言語的に実行されたためだと推察される。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究課題はスタビロメータを使用したバランス課題が使用され、発見学習群は課題の規則性を発見するよう指示されていたが、バランス課題に明確な規則性が存在するかは疑問である。また、学習曲線を示したグラフにおける第1保持テストの結果と、「テスト」を示したグラフの保持テストの結果が非常にばらついているため、解釈には注意を要す。

担当:我妻昂樹

Journal Club 2019 #14−2019.07.22

Changing patterns of postural hip muscle activity during recovery from stroke

(脳卒中からの回復における股関節筋活動の変化パターン)

Kirker SG, Jenner JR, Simpson DS, Wing AM.

Clin Rehabil. 2000 Dec;14(6):618-26.

【Introduction】

脳卒中患者における筋制御の回復メカニズムを理解することは、適切な治療計画の立案に重要である。側方外乱課題の研究において、健常者及び脳卒中患者の筋活動パターンは明らかになっている。本研究の目的は、適切な治療計画に役立てるために、回復段階に応じた側方外乱課題を検討することとした。

【Method】

[対象]脳卒中患者13名(表1)、健常者16名。脳卒中患者は発症から立位保持が可能となった時点で試験を開始し、回復が早い者は短い間隔で、回復が遅い者は長い間隔で最大4回の試験を実施した。[課題]床反力計上で静止立位を保持させた。骨盤周囲のベルトを介して側方外乱(強さは体重の2~3%)を左右で最大30回加えた。また、麻痺側筋力(Motricity Index)・Revermead Mobility Index(RMI)・10m歩行時間を測定した。[使用機器]表面電極を両側の中殿筋と内転筋に配置した。外乱は、Alan M.Wingらの報告を参考に、骨盤周囲の装置により発生させた。[データ処理]外乱応答時の両側の中殿筋・長内転筋のEMG(mV)、床反力(GRF)の水平成分トルク(Nm)のデータを被験者毎に外乱方向に分けて平均化した。平均化したEMGデータから目視で股関節筋活動パターンを識別した。各EMG(mV)が正常のEMG潜時(中殿筋180ms、内転筋210ms)以内で、かつベースラインの150%を超えた場合、対象筋が活動したとみなした。[統計処理]健常者と脳卒中患者の比較をMann-WhitneyのU検定で、脳卒中患者の初回と最後の比較をWilcoxon符号順位検定で行った。

【Results】

脳卒中患者の回復段階において4種類の股関節筋活動パターンが識別された(表3)。パターン1:外乱後に股関節筋活動を示さなかった(図2・Test 1)。パターン2:麻痺側筋の活動がないが、非麻痺側筋の活動(代償反応)が示された(図3・Test 1・2)。パターン3:麻痺側中殿筋の活動遅延があるが、適切な筋活動が示された(図2・Test 2. 図4・Test 1)。麻痺側内転筋の回復は麻痺側中殿筋よりも遅い。パターン4:両股関節の比較的正常な筋活動パターンが示された(図4・Test 3)。多くの対象者は、外乱方向と対側の中殿筋の抑制が示された(パターン4a、図1)が、一部は両股関節の共同収縮を示した(パターン4b)。脳卒中患者のうち、7名は股関節筋活動パターンが正常に向かって変化し、常にパターン1-2-3-4の順序で変化した。また、脳卒中患者と健常者間のEMG及びGRFの潜時に有意差が認められたが(表2)、脳卒中患者における初回と最後の検査間のEMG及びGRFの潜時に有意差はなかった。

【Discussion】

股関節の筋活動パターンに変化がなく、初回試験時に発症から12週以上が経過している対象者は、RMI及び10m歩行時間の改善が小さかった。立位バランスにおいて、発症早期から非麻痺側下肢の代償戦略を使用することは麻痺側下肢の正常な活動パターンの回復を妨げるとされているが、今回の結果では、発症早期に反応を示さなかった麻痺側下肢の機能回復が確認された。したがって、代償戦略の使用が麻痺側正常な筋活動パターンの回復を妨げるものではないことを示した。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究は、対象者の回復段階に応じて試験を実施しているが、試験実施の期間も統制されておらず、試験毎の各測定項目の提示もない。また、開始姿勢の重心位置が被験者間で異なることが予想されるが、これに配慮した記載もないため、パターン分けの信頼性に欠けると考えられた。加えて、筋活動量の具体的な記載がなく、外乱方向と対側の内転筋活動が、代償戦略としてどの程度寄与しているか不明確である。

担当:小幡健

Journal Club 2019 #13−2019.07.16

Enhancing Training Effectivity and Effectiveness Through the Use of Dyad Training

(ペアトレーニングの使用によるトレーニングの有効性と効率性の向上)

Shea CH, Wulf G, Whitacre C

J Mot Behav. 1999 Jun;31(2):119-125.

【Introduction】

一般的に、指導者が個別的に練習を学習者に対して設定することにより練習効果は向上するという考え方がある。しかし、個別練習は人的コストや金銭的コストの消費が大きい。一方で、ペアで練習をした場合にはコストの消費は抑制される。また、お互いにタスクに関する観察や対話を行うことで学習利益が生じる可能性がある。この背景の下、身体的な練習・観察・会話を交互に組み合わせた練習方法が、身体的な練習のみの場合と比較した場合にどのような学習効果がもたらされるのかを検討した。

【Method】

[被験者]主に大学の学部生を対象とした男女18名ずつの36名であった。[学習課題]最大15°の傾斜が可能なスタビロメータの上で、90秒間できるだけプラットフォームを水平に維持することであった。[手順]初日に計8試行の練習が行われ、その翌日に計6試行の保持テストが行われた。被験者は、開始の合図で傾斜しているプラットフォームを動かし、それが水平になった時点から計測が開始された。[群分け]個人群:一人で個人的に練習する群。1試行につき練習時間を90秒、休息時間を180秒とした。交互ペア練習群:1試行ずつ実践と他者観察を交互して練習する群。1試行につき練習時間を90秒間、休憩時間を90秒とし、課題実施中に用いた戦略について会話をするよう指示された。ペア練習対照群:全8試行実践した後に交代し、8試行他者観察をする群。休憩時間は12分間をとし交互ペア練習群同様の指示を与えた。保持テストでは、すべての群において1人で課題が実行された。[データ分析]プラットフォームの右傾斜を負の値、左傾斜を正の値とし、プラットフォームの0°を基準としたRoot Mean Square error(RMSE)にて分析された。練習段階のデータは3群8試行で二元配置分散分析、転移段階のデータは3群グループ6試行で二元配置分散分析を用いた。

【Results】

[練習段階]練習の初期段階では、両ペア練習群は個人群よりも高いRMSEを示した。練習の最終段階においては、交互ペア練習群の方が個人群よりも低いRMSEを示し、ペア練習対照群は個人群よりも高いRMSE示した。[保持段階]各試行における群間の単純主効果は、交互ペア群が個人群およびペア練習対照群よりも低い値を示し、ペア対照群と個人群との間に差は見られなかった。

【Discussion】

保持テストにおいて交互ペア練習群が個人群よりも優れた結果を示したことから、交互練習は個別練習よりも効率的かつ有効的な練習であったことが示唆された。交互練習の利点として、競争意識により学習者のモチベーションが向上することが挙げられた。また、会話によってタスクにおける意見交換を要求することは認知的な負荷を引き起こし、先行研究においても認知的な負荷は運動学習に影響を及ぼす主要な要因の一つと主張がされている。

============================================================================

【Critical Reading】

観察学習の学習効果を検討することを想定した場合に、本実験での結果は、観察による影響か、対話による影響かを、実験の設定上検討できないため、観察と対話を身体的な練習に組み合わせた場合に学習効果が向上した1例という認識を持つことが必要だと考える。また、本実験のような静的なバランス課題の場合、何を観察し、どのように自己のパフォーマンスに反映させたのかが不明である。そのため、アンケート等で観察ポイントを確認する必要があると考えた。

担当:松坂大毅

Force-time characteristics and fiber composition in human leg extensor muscles.

(人の下肢伸筋における力時間の特性と線維組成)

J.T. Viitasalo and P.V. Komi

Eur. J. Appl. Physiol.1978.40,7-15

【Introduction】

ヒトにおける筋線維タイプの基礎的な違いは、筋線維中のATP分解酵素を染色する生体検査技術によって観察された。この方法によって、ヒトの骨格筋を構成する筋線維は強い遺伝学的基盤を持つことや筋の潜在的能力を決定していることが示された。例えば、ヒトの外側広筋ではSlow twitch fiber(ST)の含有割合が多く、STは持久性に優れ、無酸素性のパワーは低い。骨格筋の力発生率は、線維構造に関連する重要な特徴である。また、それを力-時間曲線を用いて、随意的な等尺性収縮の異なる力レベルの発生に必要な時間を説明しようとしている。今回の目的は、両下肢伸展の力-時間曲線が線維構成や遺伝的要因に影響を受けるか調査することである。

【Method】

8つの被験者群が参加し、具体的にはスキージャンパー、クロスカントリースキーヤ(男性・女性)、スピードスケータ、バレーボール選手、男性の一卵性双生児、二卵性双生児、一般人の群である。

Electromechanical dynamometerにて最大等尺性の力は測定された。被験者は、機器に膝関節107度、股関節120度屈曲位で座った。教示は両脚を最大の力かつ速く伸ばすよう与えられた。各被験者は3回測定し、最大の2試行を代表とした。PCのoff-line解析にて力時間曲線の詳細な調査が行われた。解析は、力発生から各力レベルへの到達時間を主に計算された。力レベルは5-100%(等尺性収縮の力)の間で5%毎に設けた。(力レベル100%:P0、75%:0.75*P0、50%:0.5*P0と表記)(fig2)。

【Results】

力時間曲線の測定値の施行間、測定日間の再現性を確認した。施行間の比較は、0.9*P0より低い場合r=0.8、P0でr=0.38であった。同様に測定日間(3~9日)の比較は、力レベル0.1~0.4*P0で相関係数0.66~0.76であった。しかし、P0の再現性係数は0.03であった。

男性アスリート群において、各力レベル(0.9*P0まで)における到達時間とST含有量には相関関係を示し、有意であった。しかし、力レベルによって異なる値を示した。0.1~0.4*P0までは相関係数は増加し、それ以降は低下した。一卵性双生児の様々な力レベルへの到達時間の分散は二卵性双生児より低かった。その分散比は有意でなかった。異なる種目のアスリート群毎に異なる力時間曲線を示した。

スキージャンパーは、一般人と最大筋力が同じであったが到達時間は速かった。女性クロスカントリー選手は最大力が最も小さく、到達時間が遅かった。

【Discussion】

この研究では、最大の力レベルでの再現性は得られなかった。0.9*P0より低いレベルでは再現性は良好であった。しかし、その全ての再現性は片脚のみでの膝伸展による実感結果より低かった。これは、膝・股関節が参加したためと考えられた。また、私たちの生活で最大力を発揮する機会が少ないことが関係している。

各力レベルへの到達時間はSTの含有量が関係した。FTに比較しSTでは、筋細管へのCa 2+の取り込みが遅いことや筋小胞体のCa2+放出の能力の違いが要因であると考えられた。

============================================================================

【Critical Reading】

一卵性双生児と二卵性双生児の分散を比較する際、群わけに配慮した方がより遺伝的要因についての検討ができると考えられる。一卵性、二卵性双生児内で兄弟を2群に分け、分散を比較する。その分散に差がないかどうか確認した上で、本研究のように一卵性双生児と二卵性双生児を比較することでより、適当なデータとなることが考えられた。

担当:五十嵐直樹

Journal Club 2019 #12−2019.07.08

(THA術後の自覚的脚長差に影響する患者身体特性)

Mavčič B, Dolinar D, Pompe B, Antolič V.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2019 May;29(4):793-799.

doi: 10.1007/s00590-019-02389-4. Epub 2019 Jan 24.

【Introduction】

THA術後の脚長差(LLD)に関する先行研究において、1..5cm以下のLLDによる身体への影響については明らかにされていない。特に、自覚的LLDに影響する因子を明確に示した報告はなく、なぜ客観的LLDの左右差はなくとも自覚的LLDに左右差が認められるのかについては明らかにされていない。そこで、本研究の目的は自覚的LLDの有無に影響を及ぼす身体的な要因を明らかにすることとした。

【Method】

[対象者]2004年~2012年の間にTHA術を施行した変形性股関節症患者(一側性)159名。自覚的LLDの有無を口頭にて聴取し、2群に分けた。[測定機器・項目]客観的LLDの測定については3種類あり、2人の検査者で測定した。①Absolute:ASIS~内果(両側)/②Relative(相対的LLD):臍~内果(両側)/③Radiographic:両側の寛骨涙痕を結ぶ線に対する両側小転子内側端からの垂直距離(mm)を測定した。①②③で得られた左右差をそれぞれの脚長差とした(正の値で算出)。対象者の身体特性は、性別、手術側、外科的アプローチ(前側方/後方)、手術時の年齢、体重(kg)、身長(m)、BMI(kg/m²)を調査(表1)。また術前後の臨床評価:WOMAC(疼痛、関節のこわばり、身体機能から構成される24項目)をVAS(mm)にて評価した。[統計解析]自覚的LLDあり群、なし群で2群間の比較(nonparametric Mann-Whitney U test)を行い、事後検定としてフィッシャーの正確検定を実施した。2項の目的変数(自覚的LLDの有無)に対し、6項目の説明変数(性別、年齢、手術側、外科的アプローチ方法、BMI<26kg/m²・身長<1.75m、相対的LLDの増加)の影響度についてロジスティック回帰分析を実施した。統計学的有意水準を5%とした。

【Results】

2群間(自覚的LLDの有無)での比較の結果、術後の相対的LLD(中央値)に関して、自覚的LLDあり群で10mm、自覚的LLDなし群で5mmと有意差が認められ(p=0.01)、自覚的LLDを認識している方が、相対的LLDについても左右差が大きい傾向にあった。また、BMI・身長に関しても自覚的LLDの有無で有意差が認められ(42%VS26%、p=0.04)、BMI・身長の低い方が自覚的LLDを認識しやすいという傾向にあった。WOMACスコア(中央値)に関しては術前後において有意差が認められ(術前:1850VS2160,p=0.04、術後:230VS110,p=<0.01)、術前は自覚的LLDを認識している方のスコアが低かったことに対し、術後ではスコアが高くなった(表1)。要因分析の結果、相対的LLD(オッズ比:1.38、95% confidence interval:1.10∼1.74、p=0.02)と、BMI・身長(オッズ比:2.49、95% confidence interval:1.14∼5.41、p =<0.01)の要因が、自覚的LLDに対して有意に影響を及ぼすことが示された(表2)。

【Discussion】

本研究の結果から、相対的LLD(術側>非術側)や、BMI・身長の低さが、自覚的LLDを認識しやすい要因となる可能性が示され、骨盤傾斜や、膝関節アライメントと密接に関連している可能性が考えられた。WOMACスコアの結果から、心理的要因は患者特有のものであると共に極めて複雑な問題であり脚長差に影響を与える重要な要因の一つとなる可能性が示唆された。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究で群分けされた自覚的LLDあり群なし群の中に、客観的LLDの有無が含まれていない。自覚的LLDと客観的LLDの有無でクロス集計(2×2)を行い、客観的LLDがないにも関わらず自覚的LLDがあると認識している患者の乖離が生じる要因について検討するべきではないかと考えた。また、本研究で使用されたWOMACスコアの詳細な点数の概要が記載されておらず、構成要素の痛み、こわばり、身体機能の何が心理的な要因となっているのかまでは不明である。点数の概要を構成要素で分け、それぞれの影響について分析が必要であると思われた。

担当:神田優

Socio-affective characteristics and properties of extrinsic feedback in physiotherapy.

(理学療法士の外在的フィードバックにおける社会情緒的特徴と特性)

Talvitie U.

Physiother Res Int. 2000;5(3):173-89.

【Introduction】

コミュニケーションの社会情緒的特徴は、治療過程において必要不可欠な要素である。理学療法士(PT)と患者の間の相互作用におけるこれらの要素は、社会的な支持を与え、協力しようとする感情を引き起こし、前向き感情の雰囲気を生み出すことに繋がる。また、患者の受け入れの良さは、患者が受けた肯定的なフィードバック(FB)と有意に関連しており、前向きな心理的サポートは患者の生活の質に貢献することも報告されている(Martlew, 1996)。本研究の目的は、PTによって与えられた言語的、視覚的、および徒手によるFBの社会情緒的特徴を調査することである。

【Method】

[対象]3病院から、経験年数1-20年目の範囲で5名の理学療法士が参加した。また、7名の入院患者(神経障害4名、整形外科障害3名)が参加した。[手順]理学療法場面をビデオカメラで録画し、PTの言語的、視覚的、身体的なFB、ならびに患者の言語的および身体的行為と、両者の社会的情緒的特徴を観察した。理学療法士と患者の身体活動をコード化するためのカテゴリは、著者によって開発され、治療戦略、認知的内容、身体活動、社会情緒的特徴の4つのカテゴリが作成された。また、社会情緒的特徴には、肯定的感情、動機付け、強化、知識を与えるFB、否定的感情が含まれた。[データ収集と解析]患者1人あたりのビデオ録画数は1〜3回で、入院3週間以上を過ごした2人の患者は3回録画された。その録画データは実験者によりテキスト化され、前述したカテゴリによりコード化された。また、独立した2名の評価者が無作為に4つのセッションを抽出し、それぞれをコード化した。これらのスコアは評価者間の信頼性を算出するために使用された。さらに、実験者によってコード化されたデータを用いて因子分析を行い、コミュニケーションと活動の構成要素、およびこれらの構成要素の社会情緒的内容を検索した。因子分析は、直行バリマックス法によって行われた。

【Results】

評価者間信頼性については、2人の独立した評価者の間で0.7〜0.9の値を示し、信頼性は担保された。PTの行為における社会情緒的カテゴリは、主に強化または動機付けであった。患者の社会情緒的カテゴリは主に短文のものであり、続いて肯定的感情、否定的感情であった。また、患者よりもPTの方が発言する機会が多く、患者は少数の発言のみであった。患者とPTの相互作用における社会情緒的カテゴリは、患者の感情が肯定的であっても否定的であっても、PTは常に肯定的な感情を示した。また、患者が強く否定的な感情を示した場合、PTは同情を示し、治療の継続を促した。

【Discussion】

理学療法士は常に正のFBおよび肯定的感情を示した。患者とPTの間における良好な治療関係は、患者の受け入れの良さに影響することが報告されており、さらに患者が受ける正のFBに有意に関連することが報告されている。よって、PTは患者との良好な治療関係の構築に関心があったことが推察される。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文の主眼は理学療法士および患者の社会情緒的側面を検討することであった。しかし、本論文で扱われている変数はそれだけでなく、理学療法士の一般的な治療戦略や治療手技も含まれており、解析がより複雑になっていた。よって、研究の主眼である社会情緒的側面に焦点を絞り、データを示す必要があると考える。また、疾患や病期などを含む、患者の基礎データが示されていない。理学療法場面を観察した結果を一般化するためには患者情報や治療状況を詳細に分類した上で各カテゴリにコード化する必要があると考える。

担当:我妻昂樹

Journal Club 2019 #11−2019.07.01

Constraints on Human Arm Movement Trajectories

(人の上肢の運動軌道に関する制御)

Marteniuk RG, MacKenzie CL, Jeannerod M, Athenes S, Dugas C.

Can J Psychol. 1987 Sep;41(3):365-78.

【Introduction】

運動制御における研究は、運動軌道の特徴を観察することによって研究されてきた。今回の研究では、ターゲットもしくは移動範囲が異なる場合における運動の終点での制御について、「過去の経験が運動制御に影響を与える」という仮説のもと、軌道の特徴を明らかにした。

【Method】

被験者は右利きの5人において3つの課題が行われた。第一実験:ターゲットへの指差し動作(point)と円盤を掴む動作(grasp)をできるだけ正確に行いように求めた。被験者はテーブルの前に座らせ、右手をターゲット(幅:2cm、4cm)から20㎝または40㎝右側に位置させた。第二実験:テニスボール(ボール)と電球を掴む動作が行われた。ボールと電球は直径6㎝であった。被験者には親指と人差し指でボール・電球を掴んで垂直に持ち上げるように求めた(速度指示なし)。第三実験:対象物より大きな箱に入れる動((throw)とほぼ同じサイズ・形状とはめる動作(fit)をより速く正確に行うように求めた。厚さ1㎝、直径4㎝の対象物を使用した。Throwでは15cm、fitでは10㎝左に収めるものを位置させた。WATSMARTにて三次元座標を抽出した。示指および母指の先端、尺骨頭およびその2cm外側部に赤外線発光ダイオードを貼付した。動作は2つのカメラ(サンプリング周波数200㎐)にて撮影された。三次元データはカットオフ10㎐で処理され、2次バターワースフィルタにて位相遅れを調整した。座標データから、移動時間・運動のピーク速度・移動開始からピーク速度までの時間(加速段階)、ピーク速度時から接触するまでの時間(減速段階)を算出した。第一実験では2×2×2(独立変数:課題、移動距離、サイズで各2条件)の反復測定分散分析を行った。(従属変数:移動時間、運動速度、加速段階)、減速段階)、第二、第三実験では4つのパラメーターにt検定をかけた。

【Results】

第一実験では、point、grasp共に同条件下では最大速度は類似していた。ターゲット幅、移動距離が増加するとピーク速度は有意に増加した。平均移動時間はgraspの方が優位に長かった。point、grasp共に移動距離が長い程に移動時間は有意に増加した。2つの課題において加速段階と減速段階の割合は異なっていた。pointではターゲットに到達した際、速度は0とならないが、graspはほぼ0となるまで減速が起こった。第二実験では、ボールと電球間の最大速度に有意差は認められなかった。電球の移動時間は有意に長かった。移動時間の差は減速段階が長かった。総移動時間でみた加速段階と減速段階の割合に有意差は認められなかった。第三実験throwに比べfitは移動時間が長かった。加速段階に有意差は認められなかった。総移動時間の割合においては、fitは減速段階が長かった。

【Discussion】

3つの実験全てにおいて、課題の正確さが要求されるにつれて減速段階が増加した。正確さが要求される課題では、総移動時間は増加したが、加速段階ではなく、減速段階を延長させており、これらは課題を完了するための運動計画及び制御プロセスを最適化するための戦略であることが推測される。第三実験のオブジェクトを箱に入れる動作は、個人の経験が運動制御プロセスに影響を与えているように見えた。

============================================================================

【Critical Reading】

批判的吟味として、本実験は、速度をメインパラメータとしている。しかし、言語教示で要求している運動技能の構成要素が実験毎に異なっている。この目的について明示されておらず、推測するほかない。また、過去の運動経験の影響を調べているが、その確認が行われていない点も1つの問題である。また、対象物の統一に不足(重さなど)があり、過去の経験のどの要因が影響したかは不明である。

担当:須藤好香

Journal Club 2019 #10−2019.06.24

Implicit motor sequence learning is not purely perceptual

(潜在的な運動シーケンス学習は単に知覚的な要因ではない)

Mem Cognit. 1999 May;27(3):561-72.

【Introduction】

近年、系列の知覚運動学習に関心が向けられており、それは学習の潜在的な性質にある。潜在学習*1に関する多くの研究では、運動的な情報ではなく知覚的な情報が学習を支持できると報告されている。その一方で学習効果を考える際にそれらの報告に矛盾が見られた。その矛盾に対して、本研究では知覚的な情報が潜在学習を支持するのか、その知覚的な情報は顕在的な知識や眼球運動に影響されていないか、知覚的な情報となる刺激に注意を向けているかを検討する事を目的とした。

【Method】

[対象者] 学部生を対象とした。実験1は男性38名、女性44名の計82名。実験2は男性20名、女性22名の計42名。実験3は男性24名、女性49名の計73名を対象とした。[実験課題] 選択的反応時間課題(SRT課題)が用いられた。実験1は、モニター上4つの刺激位置の1つに「*」が表示される課題であり、その刺激は1ブロックで12回表示された。また、刺激に対応したキーを押すまでの反応時間(RT)を測定した。実験2は、モニター中央に数字刺激が提示され、実験1同様の反応を行う課題が追加された。実験3は実験1と類似した課題が用いられた。[練習段階] 実験1は、実際に順序刺激に反応したpush群、順序刺激もしくはランダム刺激を提示しただけの順序観察群・ランダム観察群が設定された。実験2は、実験1のpush群と同じ条件の空間条件群、順序数字刺激に対し反応を行った順序数字群、ランダムな数字刺激に対し反応を行ったランダム数字群が設定された。実験3は、順序刺激へ刺激-応答が一致した条件で反応を行ったSRT群、刺激-応答が非対応な条件で反応を行った知覚群・運動群が設定された。[転移段階] 実験1は、全群でpush群の練習段階と同様の課題が設定された。実験2は、全群で空間条件群の練習段階と同様の課題が設定された。実験3は、全群で刺激-応答が一致した条件で反応を行った。知覚群は練習時と同様の刺激が提示され、練習時とは異なるキーを押した。運動群は、練習と同様のキーを押すような刺激が提示され、それに反応を行った。SRT群は練習時と同様の条件であった。

【Results】

実験1は、push群が、他の2群よりも高い学習効果を示し、他の2群の学習効果に差はみられなかった(図1)。実験2は、数字順序群で練習時と異なる空間的順序刺激が提示されたブロックにてRTが低下する学習効果が見られた(図3)。実験3は、運動群とSRT条件に差は見られなかったが、両者ともに知覚群よりも高い学習効果が見られた(図4)。

【Discussion】

実験1では、push群と観察群との関係から、知覚的な練習は運動的な練習の代わりにならない事が示唆された。実験2では、数字刺激から空間的刺激へ刺激が変更されたが、順序数字群が空間条件群と同様のRTの低下を示したため、眼球運動の関与がない事および潜在的な知識が刺激(知覚的情報)に基づいていない事が示唆された。実験3では、順序刺激が変更されても運動条件が同じ場合、学習効果は転移されるが、順序刺激が変更されなくても運動条件が変更された場合、学習効果は転移されない事が示唆された。以上の事から、潜在的な運動順序学習が純粋に知覚的なものではないという事を示した。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文では観察だけでは学習効果は得られず、運動による練習が重要であることが示されており、観察学習に関する研究成果の一つとしては参考になった。しかし、観察群は運動に関連した系列を観察しているにすぎず、運動自体を観察できていない。この点はスポーツやリハビリテーション場面における観察学習の状況と乖離が大きいため、結果を応用する際には注意が必要である。また、練習段階における各群の設定と転移段階の設定が複雑であり、多くの要因を含んでいるため、結果の解釈も多様である。そのため、この点にも注意を要する。

*1潜在学習:学習者自身が特定の課題の意識を持たずに、ある制御対象を管理していく過程(長谷2016)。

担当:松坂大毅

Stepping before standing: hip muscle function in stepping and standing balance after stroke

(立位における前方へのステップ動作脳卒中後のステップ動作と立位バランスにおける股関節筋の機能)

Kirker SG, Simpson DS, Jenner JR, Wing AM.

J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000

Apr;68(4):458-64.

【Introduction】

脳卒中は立位バランスに寄与する姿勢反応を乱す。これにより歩行が困難になり、転倒リスクを増加させる。前方への外乱応答に関する研究において、健常者及び脳卒中患者の筋活動パターンは明らかになっているが、側方への外乱応答に関する研究は少ない。本研究の目的は、健常者と片麻痺患者における立位側方外乱時とステップ動作時の股関節周囲筋の筋活動パターンを比較することである。

【Method】

[対象]歩行可能な脳卒中患者17名、健常者は16人(表1)。[課題:側方への外乱]開始姿勢は静止立位で、被験者に開始姿勢を保持するよう指示した。骨盤周囲のベルトを介して側方への外乱(強さは体重の2~3%)を左右で合計20回加えた。[課題:ステップ動作]被験者を床反力計の端に立たせ、一歩前進させ、足を揃えさせた。振り出し脚は、左右に分け合計40回を実施した。[使用機器]表面電極を両側の中殿筋と長内転筋に配置した。外乱は、Alan M.Wingらの報告を参考に、骨盤周囲の装置により発生させた。床反力計を用いてステップ動作を相分けした。[測定項目]両側の中殿筋・長内転筋のEMG(mV)、床反力の水平成分トルク(Nm)。[データ処理:EMGデータ]各課題のEMGデータを帯域通過フィルタ処理後、帯域除去フィルタにて、50Hzのノイズを除去した。その後、全波整流し、平均化した。[データ処理:側方への外乱]外乱後から60〜235msのEMG積分値と外乱前のEMG積分値を算出した(IEMG)。外乱に対する筋活動量の増加率(%)を(外乱後のIEMG-外乱前のIEMG)/外乱前のIEMGで表した。外乱及びEMGの開始は、目視にて確認し潜時を算出した。[データ処理:ステップ課題]低域通過フィルタ処理で、EMGデータの外れ値を除去し、ステップ課題における初期体重移動時のEMG peak値を算出した。EMG peak値を中心に175ms間隔の積分値(IEMG)を算出した。このIEMGに対する外乱後のIEMGの割合(%)を算出した。

【Results】

[側方への外乱]健常者は外乱と同側の中殿筋活動が増加し、対側の内転筋活動の増加が続く(図1)。脳卒中患者では、いずれの外乱においても麻痺側の筋活動が小さく、多くの潜時を要した。非麻痺側の内転筋活動は、麻痺側への外乱に対して増加し、潜時は健常者と同等だった(図1,表2)。[ステップ動作]両群ともに側方への初期体重移動時の筋活動パターンは外乱応答と各々類似していた。単脚支持時及び振り出し時の麻痺側筋活動パターンは健常者と類似していた(図3,4)。健常者、脳卒中患者ともに外乱応答時の麻痺側中殿筋及び内転筋の筋活動は、ステップ動作時の筋活動よりも小さくなることを示した(図5)。

【Discussion】

脳卒中患者において、外乱応答及び振り出し脚への体重移動時の筋活動パターンは類似しているが、健常者とは異なっていた。これは、麻痺側下肢の反応の遅れと脆弱性を非麻痺側の活動によって代償していると考えられる。それに対し、ステップ中の筋活動パターンは健常者と類似していたことから、ステップ課題における、側方への体重移動時とステップ時の中枢経路が異なることを示唆した。

============================================================================

【Critical Reading】

外乱課題では、各被験者で潜時が異なると推測されるが、外乱後から60〜235ms までの積分値を算出している。ステップ課題では、開始肢位(重心位置)の規定が不明確で、特に脳卒中患者の筋活動パターンには影響を及ぼすと考えられる。また、筋活動量を課題間で比較しているが(図5)、IEMG算出のタイミングが課題間で対応しているかは疑問である。以上のことから、側方への外乱応答と比較を行うのであれば、ステップ課題ではなく自発的な側方移動の方が妥当と考える。

担当:小幡健

Journal Club 2019 #9−2019.06.17

Changes in Intra‑pelvic Obliquity Angle 0–2 Years After Total Hip Arthroplasty and Its Effects on Leg Length Discrepancy: A Retrospective Study

(人工股関節全置換術後0-2年後の骨盤内傾斜角の変化と脚長差への影響:後ろ向き研究)

Zhang Y, Cheng T, Zhang XL1.

Chin Med J (Engl). 2015 May 20;128(10):1346-50. doi: 10.4103/0366-6999.156780.

【Introduction】

Total Hip Arthroplasty(THA)は、変形性股関節症に対する外科的手術であり、発育性股関節形成不全(DDH)の有効な治療手段としても知られている。THAの術後成績に影響する要因の一つとして、下肢長の均衡性(脚長差)があげられる。筆者らは骨盤内傾斜角(intra-PO angle)が脚長差の原因であるとして焦点を当てている。intra-PO angleは経時的に変化する為、脚長差も同様にTHA術後に変化すると推測出来るが、経時的変化について研究を行っている報告はない。よって本研究の目的は、THA術後のintra-PO angleにおける経時的変化(術後2年)を後ろ向きに調査し、脚長差との関連を明らかにすることで、脚長差解消の知見を見出すことであった。

【Method】

[対象者]THA術後患者78名(男性8名、女性70名)、平均年齢55.82±4.87歳。年齢によって3グループに割り付けた(A:50歳以下、B:50~60歳、C:60歳以上)した。[測定機器・項目]骨盤の単純X線写真(測定姿位は背臥位)を0(手術前)、0.5(半年後)、1、2年後に撮影した。X線写真をもとに、intra-PO angleを算出しており、片側の骨盤傾斜による偏差を減らすために、二つの傾斜角を算出し平均化した。line1:両側腸骨稜の頂点を結ぶ線。line2:第4腰椎底部に沿った線。line3;両側の坐骨結節底部を結ぶ線。angle1:line1-2のなす角度。angle2:line2-3のなす角度(図1)。また、上記と同様の時期ににて脚長差(LLD)を測定した[データ処理]intra-PO angleとLLDは、異なる検査者により最低3回の測定が行われ、平均値を採用した。[統計解析]結果の値は全て平均±SDとして記載。全てのグループの平均値の比較について、対応のあるt検定を行い、統計学的有意水準はP<0.05とした。

【Results】

intra-PO angleはTHA術後1年で有意に小さくなった(P<0.01)(図1)。 intra-PO angleの変化に伴い、脚長差も1年以内に有意に減少した(P<0.01)(図3)。年齢別に比較したTHA術後のintra-PO angleの変化率は高齢になるにつれて小さくなった(図5)。

【Discussion】

本研究ではTHA術によってintra-PO angleが減少し、blocking testによって測定された脚長差の短縮にも寄与したと考えられた。Wildらは補高調整によって脚長差を修正することができると報告している。この報告について本研究の結果は強く支持したといえる。加えて本研究の発見は、intra-PO angleの減少が年齢に関連しているということであった。若年者の特徴として、腰椎の柔軟性や身体活動量の多さが考えられた。対して高齢になるにつれ、それらの要因が減少してくることが、今回の結果と結びつくものと推察された。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究の測定方法に関して、intra-PO angleを背臥位で測定し、blocking testを立位で測定しているが、脚長差の影響が強いとされる立位姿勢にて測定を統一することが望ましいと思われる。本研究では3群以上の比較をpaired t testにて繰り返し検定を行っていると推定される。多重性の問題を回避するためにも一元配置分散分析、または多重比較検定を用いた比較が妥当と考えられる。intra-PO angleの減少やblocking testによって測定された脚長差の短縮は、腰椎の柔軟性や身体活動量に影響されると考察されているが、その他の要因について言及されていない。患者本人の自覚的脚長差の有無や、構造的に得られる実際の脚長差、疼痛の有無、股関節の可動域など、個人の特性を評価できるデータがあると、結果の解釈についても様々な要因から考えることが出来ると思われた。

担当:神田優

(高齢者と若年者の急速な膝伸展における力発生の継時的変化)

Ito H, Nagasaki H, Hashizume K, Maruyama H, Nakamura R.

J Hum Ergol (Tokyo). 1990 Jun;19(1):23-9.

【Introduction】

筋線維(特にtype Ⅱ)の大きさや数は、若年者に比べ、高齢者で低下する(cf.Lasson,1982)。Campbellらは加齢とともに速い運動単位が電気生理学的に喪失することを発見した。そのような、骨格筋の機能や構造の加齢変化は、高齢者における力発生の過程に影響を与えている。

今回の研究で、私たちは急速な膝伸展によって発生した動的筋力を調べた、そして、筋力、力発生の経時的変化、内側広筋のEMG活動を高齢者と若年者で比較した。

【Method】

被験者は、65-86歳の高齢男性12名、20-35歳の若年男性12名であった。被験者は、体幹を起こし膝・股関節90°屈曲位で椅子座位をとった。下腿遠位部に、前後2本のロープが取り付けられ、前方に5kgの重錘、後方に張力計が設置された。各被験者は、左大腿四頭筋の2種(相動性と持続性)の等尺性収縮について測定された。相動性収縮において被験者は、合図信号の2秒後にある音刺激に応答し「可能な限り早く膝を伸ばして」と教示を受けた。さらに、力発揮の方法について以下ような教示を受けた。「とても強く」foce level 1、「中間の力で」force level 2、「小さい力で」force level 3 測定は、各条件の順番は無作為に10施行ずつ行われた。持続性収縮において被験者は、「3-5秒間、可能な限り最大の力で膝を伸ばして」と教示を受けた。測定は2施行行い、最大値を代表とした。また、持続性収縮における最大筋力をMVC:maximal voluntary isometric strengthとした。左内側広筋のEMGは、表面電極を用いて測定し、増幅した後、memoscopeに記録された。張力計の出力とEMGは、サンプリング周波数1kHzでA/D変換器を介して、PCに記録された。張力の出力は、トルク(kg*m)に換算された。アーム長は、膝関節中心-ストラップとした。算出パラメータは、Fmax・MPC:相動性収縮における最大トルク TLT:EMG立ち上がりから張力発生までの時間 FTmax:最大トルクまでの到達時間 AG-1 duration:主動作筋のEMG活動開始から終了までの時間とした(fig 1,1B)。

【Results】

高齢者と若年者のMVCは、MPCより有意に大きかった。MVCとMPCは、若年者より高齢者で有意に小さかった。相動性収縮において、各力発揮の条件(force level)の差について確認した。Force level 1と2、2と3、1と3でそれぞれ有意差を認めた。TLTは、力増加とともに有意に延長した。また、高齢者でより有意に延長した。FTmaxとAG1-durationは、力増加とともに有意に延長した。TLTは群間の特徴として、高齢者でより延長する傾向が見られた。

【Discussion】

FTmaxとAG-1 durationの延長については、力の増加や運動範囲の拡大が関係していることが示唆された。高齢者におけるTLTの延長は、速筋の機能(運動単位の発火頻度、動員数)低下により引き起こされたと考えられた。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文では、力発揮における時間的パラメータとしてTLTとFTmaxが用いられている。FTmaxは、最大筋力が増加することによって延長するため、時間的要素を解釈することができない。そこで、単位時間あたりの力変化率を算出することで時間的要素として解釈することができる。高齢者と若年者の変化率を算出することで、さらに深く高齢者の動特性の理解が進むと考える。

担当:五十嵐直樹

Journal Club 2019 #8−2019.06.10

Extrinsic feedback for motor learning after stroke: What is the evidence?

(脳卒中発症後の運動学習における外在的フィードバック:エビデンスは?)

van Vliet PM1, Wulf

G.

Disabil Rehabil. 2006 Jul 15-30;28(13-14):831-40.

【Introduction】

本レビューは脳卒中患者に対するフィードバック(FB)に関する知見を統合し、明らかにできていない問題を特定することが目的である。

【Feedback for learning in healthy subjects】

[FB content]FBを与える際は単にエラーがあることを説明する「命令的FB」よりもエラーの説明とその修正方法を提案する「規範的」FBの方が効果的であると言われている。また、FBの内容を決めるには運動課題を分析し、そのパフォーマンスを生み出す要素を識別する必要性を主張している。[FB scheduling]FB頻度の減少に関して、練習段階中にFBが提示される試行の割合(例えば、50%)を減少させることは、試行毎にFBを提示するよりも効果的な学習をもたらし得ることを示している。多くの研究で1試行のFBよりも要約FBの方が有益であることが示されており、要約される試行の最適な数はパフォーマーのスキルレベルに関連したタスクの複雑さに依存する。また要約する長さが短いほど、より困難なタスクや経験の浅い実行者にとって効果的と報告されている。さらに同時FBおよび試行直後に与えられる瞬時的FBは学習に有害であることが明らかにされた。これは、運動中あるいは運動後に起こりうる内在的FBの処理に基づく自発的な誤差推定を妨げることが理由であり、対照的にFBを数秒遅らせることは誤差推定を促進し、効果的に学習を向上させることが示唆されている。[Focus of Attention(FoA)]wulfらはバランスタスクを使用し、一方の群にはExternal focus of attention(EFA)FBを与え、もう一方の群にはInternal Focus of attention(IFA)FBを与えた。その結果、EFA FBの方がパフォーマンスを向上させ、さらにFBを無くす保持テストにおいてもパフォーマンスが保持された。これは、EFAを与えることでより自動化された運動制御を促進させる運動制約仮説から説明された。

【脳卒中患者に対するFB】

脳卒中後は内在的FBシステムが機能しない可能性があるため、外在的FBがより重要になると推察される。脳卒中片麻痺患者は新しい運動技能を習得できることが研究により示されているが、implicit motor learningは損なわれる可能性が報告されている。一方で、KRを提供することで、これらの患者の運動学習を支援するためのexplicit memory(事実、出来事、およびエピソードの知識)が可能になることが示唆されている。[FB content]脳卒中患者に対するKRを検討した研究では、課題により結果情報が利用可能である場合、KRを与える必要はないことが示唆された。よって、セラピストはKRが内在する課題を使用することで患者のパフォーマンスの自己管理を促し、学習を強化する可能性がある。また、体重移動に関する視覚的FBを与えた研究では、パフォーマンスの向上は見られたものの、遅延保持テストではパフォーマンスを維持しなかった。これは視覚的FBが同時かつ継続的に提示されたことで、患者が自身の内在的FBを使用する機会が減少し、外在的FBに依存したことが考えられる。脳卒中リハビリテーションにおける運動学的FBの効果に関する文献はほとんどないが、歩行中の膝関節過伸展を制御する目的で電気ゴニオメータを使用した運動学的FBの効果が報告されている。また、FBを与える頻度は帯域幅FBで与えた。4週間後の再評価においては、対照群よりも介入群で膝関節の過伸展が改善された。[FB scheduling]参加者が空間的および時間的に定義された上肢の運動パターン(レバーの位置)を形成する課題を使用し、健康な高齢者と脳卒中後平均2年の群におけるFB頻度の効果(100%対67%)の比較を行った。保持テストでは、運動精度がそれぞれの100%FB条件と異ならなかったものの、練習中のFB頻度の減少により、健康な患者と脳卒中患者の一貫性が向上した。したがって、FB頻度の減少が脳卒中患者にとって有益であるという説得力のある証拠はないが、少なくともこの知見はFB頻度の減少が有害ではないことを示唆している。脳卒中患者が理学療法の設定で学習するタスクの種類を考えると、フィードバックは実験室の設定で行われる多くの単純なタスクでは規範的ではない可能性がある。実際のタスクでは、熟練したパフォーマンスを生み出すためにさまざまな構成要素の調整が必要になる。[FoA]脳卒中患者に対するFBに関するFoAの有効性を検討した研究はなかった。

============================================================================

※上記紹介論文は、2006年に発表されたものである。

担当:我妻昂樹

Journal Club 2019 #7−2019.06.03

Spatial Control of Arm Movements

(上肢の空間制御)

P.Morasso

Exp Brain Res (1981) 42:223–227

【Introduction】

上肢の動きは、手の空間軌道または関節角度のいずれかによって説明することができる。したがって、運動指令が関節角度または空間軌跡の観点からどのように調節されているかを判断することは重要である。今回の検証では、その関節角度と手の軌道に関して、水平面状での屈伸運動課題に対して様々な方向への運動を観察し、共通の特徴を探すことが目的である。

【Method】

被験者は6人の成人男女である。実験課題は、可能な限り単純化するため、肩関節と肘関節の2つの関節運動とした。そのため手関節は固定され、体幹もベルトにて固定された。また、重力の影響を一定に保つため、水平面状の動きとした。

ターゲットが埋め込まれているプレートは腕の平面より約1インチ上に設定された。そのため、被験者は上肢に関しては、不可視下で行われた。被験者はオンになったターゲットに手を動かすように指示され、その他の教示は受けなかった。

肩関節と肘関節の角度はポテンションメーターにて角度を算出した。10ⅿs(100㎐)にてサンプリングされ、デジタル化された。デジタル化されたデータは、三角関数にて(1)水平面上での手の軌道(2)肩関節と肘関節の角度を計算した。デジタル化されたデータは、一次および二次の時間微分の推定を可能にする近似多項式関数を仮定するために最小二乗法によって計算された。手の速度を推定するために、軌道についても同じ方法で計算を行った。

【Results】

それぞれの運動方向に対して関節角度、角速度、角加速度、および手の速度を算出した。角速度は、シングルピーク若しくはダブルピークをとっており、ピーク形状の違いから特徴的な4パターンに分類した。一方、手の速度は、4パターン間で形状がほとんど変化しない単一のピーク曲線を示した。また、運動時間に関してはおおよそ一定であった。手の軌道は、開始位置と最終位置を結ぶと直線形に近いことがわかった。

【Discussion】

異なる運動方向間での共通の特徴は、手の速度の単一のピーク形状および手が直線軌道を示すことであった。観察された動きの根底にある中枢指令は、関節の動きよりも手の軌道を特定する可能性が高いという仮説を立てることができ、それを「空間制御」仮説と呼んでいる。

「空間制御」の概念は、空間運動指令を角度パターンに変換するためのメカニズムの存在を明らかのすることが重要である。最後に、この研究では一見複雑な制御構造の理論である協調運動は、空間情報である可能性があると推測することができる。

============================================================================

【Critical Reading】

単純な運動であり、空間制御に関して理解しやすい課題であった。しかし、被験者は上肢に関して不可視下で行っており、体性感覚系を中心に実施しなければならない目的や経緯が記載されておらず、疑問である。また、運動方向によっては、必ずしも直線軌道としてとらえられない軌道も認められ、その結果について言及されていないことは批判的吟味として挙げられる。

担当:須藤好香

Asymmetry of Gait Initiation in Hemiparetic Stroke Subjects

(脳卒中片麻痺患者における歩行開始の非対称性)

Hesse S, Reiter F, Jahnke M, Dawson M, Sarkodie-Gyan T, Mauritz KH.

Arch Phys Med Rehabil. 1997 Jul;78(7):719-24.

【Introduction】

歩行開始動作は頻繁に行われる運動課題であり、脳卒中片麻痺患者においては転倒リスクが増加する。しかし、歩行開始時に生じる不安定性や、振り出し脚の違いによる非対称性を明らかにした報告はない。本研究の目的は、片麻痺患者と健常者を対象として、歩行開始動作における左右の振り出し脚による対称性への影響を検証することとした。

【Method】

[対象]神経疾患及び整形疾患の既往がない14名の脳卒中片麻痺患者(男性5名、女性9名、右片麻痺5名、左片麻痺9名、平均年齢62.8歳、罹患期間3.7ヶ月、介助なく歩行可能で、感覚障害のない者)。10名の健常者(男性5名、女性5名、平均年齢57.3歳)。[データ収集]2つの床反力計を前後に配置し、課題中の垂直成分及び水平成分を記録した(サンプリング周波数100Hz)。振り出し脚が床から離れた時及び接地した時を、フットスイッチで計測した。[手順]被験者を後方の床反力計の上に前方の床反力計の方を向かせた状態で立たせ、音信号後に至適速度で歩行を開始させた(振り出し脚は左右で5回ずつ実施)。[Event Direction]運動課題を以下の4つに区分した。(1)T sub onset:運動開始。(2)T sub swing off:後方の床反力計から振り出し脚が離れるまで。(3)T sub swing-strike:前方の床反力計に振り出し脚の接地するまで。(4)T sub end:支持脚が後方の床反力計から離れるまで。運動課題全体の所要時間(sec)と各区間の所要時間[%](運動課題全体の所要時間で基準化)を算出した。[ステップ幅]ビデオカメラにて、支持脚の踵から振り出し脚の踵の距離[m]を記録した。[COP]T sub onset ~T sub swing off 間の後方及び側方方向のCOP変位量(cm)を算出した(水平軸に作用するトルクより算出)。[COM]両方の床反力計の床反力(kg・m/s^2)の合計を体重で除し加速度を算出した。それを積分し、COM速度を算出(図1.B・C)、さらに積分し、COM変位量を算出した。前後方向のCOM速度データは各phaseに要した時間(%)で算出し、左右方向は2人の評価者で評価した。[統計解析]各測定項目の代表値は各条件5施行の平均値として算出し、Wilcoxon検定で健常者及び片麻痺患者の左右振り出し脚間で比較した。有意水準については、Bonferroni法にて調整し、p<.007とした。

【Results】

健常者では左右の各測定項目間に差は認められなかった。片麻痺患者では、麻痺側と非麻痺側の間で、T sub swing offからT sub swing-strikeまでの所要時間、ステップ幅、左右へのCOP変位、前後左右方向のCOM速度で有意差を示した(表1)。非麻痺側下肢からの歩行開始では、T sub swing off前の支持脚へのCOP移動がより大きく、後方への移動はわずかであった。図4より、麻痺側下肢からの歩行開始動作の方が、前後方向のCOM速度増加が遅れることを示した。

【Discussion】

片麻痺患者における歩行開始肢の違いによって差が生じた測定項目については、麻痺側下肢の支持性の低下や歩行開始時におけるCOMの非麻痺側偏位よるものと考えられる。麻痺側下肢開始時のCOMの速度遅滞は、麻痺側下肢を振り出す際の骨盤の挙上によって生じるものと考えることができる。

============================================================================

【Critical Reading】

運動課題に関する教示内容、速度規定等の記載がなく、床反力計のサイズが被験者の歩幅を規定する要因となり得る。また、一歩踏み出す課題か歩行を継続する課題かで運動パターンは異なるため、測定条件や実験環境等のより詳細な記載が必要である。さらに、歩行開始動作のCOM推定において、重力のみでなく筋活動等も作用することが予測されるため、この推定方法は不適切であると考えられる。

担当:小幡健

Journal Club 2019 #6−2019.05.27

Role of symbolic coding and rehearsal processes in observational learning

(観察学習における象徴的コード化と象徴的リハーサルの役割)

Bandura A and Jeffrey RW

Journal of Personality and Social Psychology 26(1):122-130.

【Introduction】

観察学習は、モデルと同じ行動を行い、その行動を繰り返し強化することで学習が達成される。このモデリングと呼ばれる過程の中で、一般的な学習状況では、モデルの行動を学習者が初めて習得する時には、学習者がすでにモデルの観察を行っており、その記憶が保持されていることが前提条件となる。そのような背景がある中でBanduraはモデリングの過程を4つの要素から定型化しており、この実験は「保持の過程」に着目されている。この「保持の過程」においては、言語的な符号や画像的な符号に変換され記憶される「コード化(coding; Cod)」やモデル行動を繰り返すことで学習を図る「リハーサル(Rehearsal; Reh)」が記憶の保持に関与していることが言われており、どのようなCodやRehが記憶の保持を強化するのかを検討することを目的としてこの実験が行われた。以下、4つの仮説のもとに実験が行われた。:記憶保持においてCodが有益である、実際に運動を繰り返す運動Rehよりもコードを頭の中で繰り返す象徴的なRehの方が有益である、観察後の遅延Rehよりも即時的に行った方が有益である、馴染みのないCodよりも一定の法則のある単語や数列などの馴染みのあるCodの方が有益である実験が行われた。

【Method】

[対象]被験者は男女44名ずつの計88名で、計11群(Cod条件=数値的Cod・言語的Cod・non CodとReh条件=象徴的Reh・運動Reh・Rehなしの組み合わせによる9つの実験群と2つのコントロール群)に8人ずつ無作為に割り付けられた。[手順]はじめに、被験者に対しモデルのパフォーマンス映像を提示した。各コード条件においてパフォーマンスをコード化するための練習試行が与えられ、3試行のパフォーマンスの再現性が即時的に測定された。2試行はパフォーマンスを実際に再現させ、1試行は記憶したコードを回答用紙に記載させた。測定終了後、被験者は群分けされた条件下でリハーサルに取り組んだ。ここで、群分けされた11群の被験者は即時的Rehと遅延Rehの効果を検討するため、それぞれ2群に群分けされRehを行った。練習過程終了後にパフォーマンスの再現性を再度測定し、さらにその1週間後に回答用紙による測定が行われた。測定値については、モデルと被験者のパフォーマンスの再現性を得点化し、加えてRehが行われた割合も測定された。

【Results】

即時的に行われた再現性の測定では、非Cod群よりもCod群の方が有意に高かった。練習過程後の再現性の測定では、象徴的Rehは、運動Rehおよび非Rehよりも有意に高かった。またCod群と即時的Rehの交互作用が認められたが、Cod群と遅延リハ群では認められなかった。

【Discussion】

本実験の結果より、象徴的なCod、象徴的なReh、即時的なRehが記憶の保持を促すことを明らかにした。また、象徴的Rehに比べ運動Rehが学習の保持を促進しなかった点において、複数の理由が挙げられておりその中でRehの反復率の影響が挙げられていた。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文は、社会的学習における観察学習の研究背景を把握するための論文であった。内容としては、実験課題の内容が詳細に記載されていないこと、郡の数が多く各群の被験者数が少ないことなど、結果を解釈する上で複数の問題がある。また、本論文では運動Rehが保持を促進しなかったという結果であったが、別の課題を用いた報告ではイメージするよりも実際に運動を行ったほうが、学習効果が高かったとする報告が多く、本論文の結果と異なるため、データ自体はに注意が必要である。

担当:松坂大毅

The Effect of PNF Position of the Upper Extremity on Rapid Knee Extension.

(急速な膝伸展における上肢PNF姿勢の影響)

Touhoku j. exp.Med.,1986, 150, :31-35

【Introduction】

PNF(固有受容性神経筋促通法)の促通肢位は、運動を遂行しやすくするために利用されることが経験的に知られている。以前の研究(Nakamura and Viel 1974; Taniguchi et al., 1980)では、促通肢位姿勢で行動の俊敏性が誘発された(上腕三頭筋のPMT:premotor timeの短縮)。一般的に促通肢位においてPMTは短縮するが、張力を出力した反応時間研究は実施されていない。本研究で私たちは、自然姿勢と上腕三頭筋の促通肢位の二つの肢位で急速な膝関節伸展の張力発揮について解析した。そして、PMTの短縮は、張力発揮とどのような関係があるか調査を試みた。

【Method】

健常男性10名(27〜50 歳)が本研究に参加した。被験者は、体幹を起こし、股関節、膝関節90°屈曲位で椅子座位をとった。下腿遠位部には二つのロープが固定され、下腿前方のロープに滑車を介して2kgの重錘が付けられた。下腿後方のロープに張力計を取り付けた。表面筋電図の電極は、大腿直筋の筋腹に貼付された。被験者は、合図信号の2秒後にある音刺激に応答して可能な限り速く、強く膝を伸ばしてと教示された。実験は上肢の二つの姿勢で実行された。自然肢位:両前腕はforearm restにて、肘関節90°屈曲位、肩関節運動学的姿勢にて固定された。促通肢位:左側の肘と前腕は、検査者により肩関節135°外転位、45°水平内転位、30°内旋位、肘関節90°屈曲位で他動的に固定された。右側の上肢は、自然肢位と同様。各被験者は、十分に実験手順を把握した後に測定を実行した。二つの肢位は自然-促通-自然-促通と交互に繰り返し、各5施行、計10施行測定された。初めに左下肢が測定され、後日右下肢が測定された。大腿直筋の表面電極から得られたEMG活動は、増幅されmemoscopeに記録された。そして、音刺激を同期し、トリガーとした。音刺激からEMGの立ち上がりまでの潜時をPMTとし、msec単位で記録した。張力計からデータは、1kHzのサンプリング周波数でA/D変換器を経由しPCに記録した。3つの変数(EMG立ち上がりから張力発生までの時間:TLT、最大張力:Fmax、Fmaxまでの到達時間:FTmax)を算出した。Studentのt検定を使用し、自然肢位と促通肢位間の各パラメータの平均値について統計学的な有意差があるか解析した。

【Results】

PMTは自然肢位より促通肢位で、左右共に有意に短縮していた。TLT、FTmaxでは、自然肢位、促通肢位で左右ともに有意差はなかった。Fmaxは、促通肢位で左右共に有意に増大した。PMT、Fmaxそれぞれで「自然肢位-促通肢位」で差を計算し、左右で有意差を確認したが、有意差はなかった。

【Discussion】

今回の結果では、左上腕三頭筋の促通姿勢で両側の膝伸展筋である大腿直筋のPMT短縮、Fmax増大を示し、時間的要素の変化は見られなかった。左右下肢間で、差がなかったことから、片側上肢の促通肢位が同側ならびに対側に効果があることが示された。これらは、中枢神経システムが関与していると考えられた。促通肢位は、自然肢位よりも大脳皮質の活動性、覚醒向上をもたらすとされた(Chiba and Nakamura 1983; Hosokawa at al., 1985)。また、Kahneman(1973)によると、知的活動の完成には特異的構造情報と非特異的な情報が必要である。前者は、運動課題であり今回の被験者は操作されてない。後者は、注意の容量であり覚醒と密接に関係している。このことから、本研究の結果には、中枢神経システムの活動性が向上したことが主因である。

担当:五十嵐直樹

Grasping an object at floor-level: Is movement strategy a matter of age?

(床にある対象物をつかむ:運動戦略は年齢の問題か?)

Gilles MA, Wild P.

Appl Ergon. 2018 Jul;70:34-43. doi: 10.1016/j.apergo.2018.02.002. Epub 2018 Feb 15.

【Introduction】

床から物を拾い上げることは、日常的なに行われる行為である。このマルチセグメントタスクは、この行為を実行する際に制御する自由度が高い分、かなりの数の姿勢を取りうる。先行研究(Gilles et al., 2017)によって、スクワットを要求する課題を行うときには、実行者の年齢と作業のペースの両方またはそのいずれかによる限界があることが示された。この解析による不均衡として、被験者間で姿勢の多様性の存在が確認されただけでなく、内的要因(年齢)と外的要因(作業ペース)による被験者内の姿勢の多様性が示唆された。観察された結果の不均衡にについて、2つの要因の両方が共存しているためだと仮説立てた。本研究の目的は、床から物を集める課題における姿勢戦略についてマルチセグメント分析を行うことであり、2つの関心がある。一つは、年齢ごとに優位な戦略の有無であり、もう一つは同じ人が1つ以上の戦略を使用し、その多様性は年齢によるのか、それとも作業スペースかということである。

【Method】

[対象]63名の右利きの男性。Junior(J: 30-35 歳; 20 名)、Median(M: 40-45 歳; 20名)、Senior(S: 60-65 歳; 23 名)の3群とした。[測定手順]被験者は、組立ラインの作業場に類似した条件下で組立作業を行うように求められた。作業場の高さは被験者のサイズに合わせた。組立作業の一周期は、分配器から組立基盤をとる、分配器と作業場間の移動、組立台の下の床上にある部品を集める、組立基盤を使った部品の組立、全ての組立を終えたら分配器に戻る。ペースについて規定は、快適ペースで25秒/組立周期を49回、速いペースで20s/組立周期を60回であり、合計20分になるようになっている。[機器]人体計測モデル(形態計測値)、逆動力学モデル(床反力)。運動学的モデル(3次元動作解析)の3つのモデルを組み合わせることにより14の体節を推定した。パラメータは、仙骨の関節中心下降振幅、両足尖関節中心間距離と両膝関節中心間距離、両踵間距離とし、仙骨が最も床に近づいたときにとした。[統計解析]姿勢戦略の分析には凝集型階層性クラスター分析を使用した。年齢とペースによる優位な戦略、ペースと年齢による戦略の数については、フィッシャーの正確確率検定、ポアソン回帰を使用した。

【Results】

姿勢戦略の分析について、7つに分類された。Squat Knees Equally Descended:相撲タイプ、Squat Right Knee Down(SRiKD)1to3:下部騎士タイプ、Squat Left Knee Down:SRiKDの線対称の戦略、Mid-Stoop:股関節がもっとも屈曲いる、Stoop:頻度が低く仙骨の位置が下がらない。ペースと年齢による優位な戦略については認められなかった。戦略の数については、年齢により戦略数が変わっていた。

【Discussion】

姿勢戦略に年齢による変化がなかったことについては、足の位置を決定する自由があったためかでないか。また、年齢により戦略の数は減ったがペースによる影響はなかったことについて、Jは戦略を変えることで異なる筋群を小さな休息相を作っているためであり、Sは戦略を選択する時間を節約している。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文は労働者の作業における床から物を拾い上げる動作に着目している。したがって、実験環境が実世界に近い形で設定されており、作業工程の一部として解析対象動作が含まれている。この要因により動作自体の速度が不明であり、ペースの要因が統制できていない可能性がある。また、年齢による姿勢の多様性の減少を提示しているが、その要因については具体的な考察がない。さらに、姿勢分析の結果は作業環境に依存している可能性があり、設置物のない床から物を拾い上げる動作とは姿勢戦略が異なる可能性がある。

担当:鈴木博人

Journal Club 2019 #5−2019.05.20

(片麻痺上肢に対するフィードバックと教示のFocus of Attentionの使用)

Durham K, Van Vliet PM, Badger F, Sackley C.

Physiother Res Int. 2009 Jun;14(2):77-90. doi: 10.1002/pri.431.

【Introduction】

健常者の運動学習は、フィードバック(FB)の伝達によって促進されると言われている(Schmidt and Wrisberg, 2000; Magill, 2007)。対象者に対してFBを与える時、Internal Focus of Attention(IFA)またはExternal Focus of Attention(EFA)のいずれかに焦点をあてることができる(Magill, 2007)。Wulfらは運動制約仮説を提唱し、EFAが運動学習を促進させることを示唆している。しかし、神経障害を有する患者に対しても適応できるかどうかは不明である。そこでPTが与えるFBと教示の頻度を特定し、さらにFBのFocus of Attention(FoA)を調査することを目的とした。

【Method】

[デザイン]本研究で使用された方法は、治療のビデオ録画、患者およびPTへのインタビュー、PTへのアンケートを行う混合方法論デザインであった。[対象]PTおよび患者8名ずつが2病院から抽出された。患者の包含基準は脳卒中の診断を受け、上肢リハビリテーション(上肢リハ)受ける者とした。また重度の感覚障害を有する患者は除外した。[データ収集]治療場面はビデオで録画された。その際、実験者はその場に居るも、一切の関与を行わなかった。またPTおよび患者にはFBにおけるFoAの使用を調査することを伝え、用語の定義も伝えた。PTへのインタビューは治療後1週間以内に行われ、治療を思い出すために撮影したビデオを見ながら実施した。インタビューの内容にはPTが与えたFBの説明や、FoAが含まれていた。患者へのインタビューは治療後すぐに実施され、PTからの情報の理解やFoAの好みなどが含まれていた。[データ解析]撮影したビデオデータから全ての陳述を転写し、それをFB、教示、動機付けにコード化した。さらにFBおよび教示をIFA、EFA、Mixに識別した。その後、FB、教示、動機付けの頻度および、FB・教示におけるIFA、EFA、Mixの頻度の総数に対する割合として算出した。

【Results】

PTの平均経験年数は6.7±3年であった。患者の脳卒中経過時間の平均は7.1±8か月であった。臨床評価の結果、上肢の軽度障害が3名、中等度の障害が3名、重度の障害が3名であった。その内の6名は軽度の感覚障害を有していた。治療セッションにおいて、FBは13%、教示が54%、動機付けが33%使用された。また使用されたFBの96%、教示の79%がIFAに焦点が当てられた。PTのアンケートにおいて日常で使用されるFBのFoAが反映され、ビデオデータとアンケート結果に不一致が生じた。

【Discussion】

PTは患者に対して主に教示を与えたが、PTはFBを十分に与えたと感じた。これは完了した運動に関する情報が新らたな教示によって伝達されたが、PTが教示・FB・動機付けの区別が困難であったため、FBを十分に与えたと感じた可能性がある。PTはIFA情報を多く使用したにも関わらず、患者はそれをほとんど感じていなかった。これはPTと患者の相互作用の中で治療の成功に悪影響を及ぼす可能性があるため、さらなる調査が必要である。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文において、患者およびPTに対して研究目的が伝えられ、さらに教示・FB・動機付けの定義も与えられた。この手続きを踏むことにより、対象者は実験者の目的に沿った行動をとる可能性があり、また日常の治療介入よりも運動学習を意識した治療内容になり得るため、この実験的手続きを踏むことは避けるべきであると考える。また、結果としてビデオデータとのアンケート結果に不一致が生じている。これは、PTへ介入後インタビューが最大1週間後の映像視聴にて行われたことが原因となっている可能性があり、介入内容を想起しながらの回答となった可能性がある。そのため、結果の解釈には注意を要す。

担当:我妻昂樹

Leg-Length Discrepancy: Effect on the Amplitude of Postural Sway

(脚長差:姿勢動揺に及ぼす影響)

Paulette Murrell, MEd, Mark W. Cornwall, PhD, Stacey K. Doucet, PT

Arch Phys Med Rehabil. 1991 Aug;72(9):646-8.

【Introduction】

脚長差に関してMaharらは、作為的に設定された脚長差の下で、姿勢の安定性を測定した。そして彼らは、わずか1cmの脚長差でも、姿勢動揺が著しく増加することを報告した。しかし、彼らの研究はあくまで脚長差を作為的に設定したもので、実際に脚長差を有する人が姿勢動揺にどのような影響を及ぼすのかまでは検証されていない。筆者らは今回の調査結果が、今後の転倒予防の評価指標を開発していく上で一つの知見となると考えた。よって本研究は、脚長差の有無による姿勢動揺への影響について検証した。

【Method】

[対象者]参加者は若年成人45名とし、その内、整形外科的疾患の影響を有する者を除外した。各被験者の上前腸骨棘から内果の直線距離を左右で測定し、その差を脚長差とした。全被験者の脚長差を四分位範囲に区分けし、第1四分位範囲に該当した11名を対照群(男性3名、女性8名、平均年齢21.2 ± 0.8 歳)、第4四分位範囲に該当した9名を実験群(男性4名、女性5名、平均年齢24.2 ± 3.9 歳)とした。平均脚長差に関して、対照群が0㎜、実験群は11.3±2.2 mmであった。[課題]平坦な床上での立位保持(前方を注視し、両上肢を胸の前で組ませた姿勢)する課題。[条件]開眼、閉眼の2条件(ランダム)。[測定機器・項目]床反力計にて、足圧中心(COP)をA-P(前後)とM-L(左右)方向で記録した。COPデータは、各条件下で12.8秒間、10Hzでサンプリングした。[データ処理]COPデータのA-P方向とM-L方向の総軌跡長を算出した。[統計解析]従属変数を各COPデータ、説明変数を脚長差および視覚条件(開眼・閉眼)とし、二元配置分散分析にて解析した。なお、有意水準p<.05とした。

【Results】

閉眼条件での姿勢動揺において、有意な増加を示した。実験群と対照群との間に主効果は見られず、実験群と視覚条件の間に有意な交互作用の影響も見られなかった。

【Discussion】

姿勢動揺において、実験群と対照群との間に有意差がなかったことを受け、1 cmの脚長差の有無は、姿勢動揺に有意な影響を及ぼさないことが示唆された。そうした所見の理由は、神経筋系による適応に起因すると考える。筋や関節といった固有受容器からの情報入力の変化、あるいは視覚系や前庭系による順応も要因として考えられ、今後はそのようなメカニズムに関する追加の研究が必要である。

==============================================================

【Critical Reading】

本研究は健常成人(平均年齢24.2 ± 3.9歳)を対象として検証されているが、脚長差の姿勢動揺への影響に関する仮説について、その論理的説明の記載が不足していた。また、脚長差を扱うにあたっての測定方法は重要となるが、本研究では「1 cm」という僅かな長さを扱っているだけに測定回数や代表値の選定など、再現性を向上させるためにも研究方法を詳細に示す必要性も考えられた。

担当:神田優

Journal Club 2019 #4−2019.05.13

Independent coactivation of shoulder and elbow muscles

(肩関節と肘関節の異なる協調運動)

Gribble PL, Ostry DJ.

Exp Brain Res. 1998 Dec;123(3):355-60.

【Introduction】

四肢の筋の協調運動は、変化する環境条件に適応するために拮抗筋を働かせ、関節の安定化を図っている。今日までの検証は、関節の安定化への制御が、四肢や全身的な調整で働いているということが言われてきた。本研究においては、3点を明らかにすることを目的とした。第1に、筋電図においてtonicEMGが肩関節と肘関節の運動の大きさと方向によって変化すること。第2に、肩関節と肘関節における筋活動がそれぞれ独立している可能性があること。第3に、多関節力学から生じる力を相殺するために、四肢の関節が安定化させられるかを検証することであった。

【Method】

本研究の被験者は6人であった。被験者は水平面上で標的への上肢運動を行った。標的位置は肩関節45°、肘関節70°になるように設定された。開始肢位は標的位置から肩関節屈伸0°と20°、40°屈曲位、と20°、40°伸展位と肘関節0°、20°、40°屈曲位、の組み合わせ計14肢位にて検証された。被験者は、運動を行う際は、わずかにテーブルからわずかに腕を離すように指示さ、指定された肢位から標的まで可能な限り早く動かすかつ、運動終了後は上肢を保持するよう指示された。

データ分析は、前腕と上腕の動きをOptotrakシステムにて200Hzで記録し、経時的な肩関節および肘関節の角度を計算した。関節運動は、Matlabにて12Hzでデジタルローパスフィルタ処理をした。表面筋電にて肩関節の単関節伸筋(三角筋後部線維)、単関節屈筋(大胸筋鎖骨頭)、2関節屈筋(上腕二頭筋短頭)、2関節伸筋(上腕三頭筋長頭)、肘関節単関節屈筋(上腕二頭筋長頭)、単関節伸筋(上腕三頭筋外側頭)を導出した。EMG信号は、600Hzでアナログローパスフィルタ処理し、1200Hzでサンプリングした。30から300Hzの間でデジタル帯域通過フィルタ処理し、全波整流した。なお、異なる筋間および対象者間での差を排除する目的で各筋活動レベルを平均して正規化した。運動終了後100㎳の期間中の平均筋活動をtonicEMGとした。肩関節と肘関節の動きが肩関節と肘関節が共に屈曲方向への動きであればswing、肩関節が伸展運動し肘関節が屈曲運動を行う場合をreachと定義した。

【Results】

肩関節と肘関節が屈曲方向への運動における筋活動は、運動の開始前に主動筋の筋活動がみられ、その後に拮抗筋の筋活動が続いた。標的位置では、比較的一定の筋活動が観察された。6人の被験者にわたって平均化されたtonicEMGでは、肩関節における筋はreachと比してswingにて高く、肘関節と2関節筋は肘関節の運動を反映するような単調なパターンを示した。肩関節における単関節筋のtonicEMGは、肩関節の動きの大きさと強く相関しており、肘関節筋とは相関を示さなかった。一方、肘関節筋及び2関節筋のtonicEMGはどちらも肘関節の動きの大きさと相関し、肩関節の動きとは相関を示さなかった。swingとreachを比較した際、tonicEMGは肩関節筋、肘関節筋、2関節筋全てにおいてswing動作が高かった。肩関節の相互作用トルクは、reachと比してswingにて6.5倍大きく、肘関節では差は認められなかった。

【Discussion】

本研究行の運動では、肩関節における単関節筋は肩関節の動きの大きさと強く関連し、肘関節の動きには肘及び2関節筋の活動と関連していた。したがって、肩関節筋の協調運動は肘関節及び2関節筋の協調運動とは関連しないことが示唆された。さらに、reachと比してswingではtonicEMGが高く、肩関節に生じる相互作用トルクもreachと比してswingにて高かったことから、身体は多関節の動きによる肩関節に生じる影響(ここでは相互作用トルク)を打ち消すために協調運動を行っていることがわかる。協調運動および関節運動は別々に制御されているということがいわれてきたが、本研究において協調運動は運動範囲の大きさ及び速度と共に変化することが示された。

============================================================================

【Critical Reading】

この研究への批判的吟味として、運動課題が文脈からは理解しづらいことである。肩関節の運動において用語として” flexor”が使用されているが、実際に行っている運動としては水平屈曲であり、また開始肢位に関しても図解が無いため理解しづらい。運動の大きさと速度に関して、図から読み取れるが、Resultsに文章として記載されておらず、Discussionされているため、構成に不十分さがある。

担当:須藤好香

Self-control over combined video feedback and modeling facilitates motor learning

(ビデオフィードバックおよびモデリングに自己管理を組み合わせると運動学習を促進する)

Post PG, Aiken CA, Laughlin DD, Fairbrother JT

Hum Mov Sci. 2016 Jun;47:49-59.

doi: 10.1016/j.humov.2016.01.014.Epub 2016 Feb 11.

【Introduction】

運動学習研究にて、指導による支援を受ける際は学習者自身が調整した方がスキル習得には有効であると言われている。一般的にSelf-control(SC)feed-back(FB)は学習に効果的であると報告されているが、ビデオを用いたKPにおけるSCの効果は、Verbal KPを組合せた場合でのみ報告されており、ビデオを用いたKPのみでのSCの効果は明らかにされていない。本研究の目的は、バスケットボールの初心者を対象に、シュート技術の学習におけるvideo KPでのSC効果を明らかにすることであった。

【Method】

[対象]28人のバスケットボール初心者の女性(26.4±5.2歳)とし、SC群(n=14)とFBを与えるタイミングをこちらが管理するYoke群:YK群(n=14)の2群に無作為に割り当てた。[手順]対象者は始めに研究の目的、シュートフォームの説明、ポスターとして提示された適切なシュートフォームが記載されてある指導的な手がかりの説明を受けた。SC群は練習段階の試行の後ならいつでも自分のフォームのビデオを見ることが許可されることを、YK群はいくつかの試験の後にFBを与えられると伝えられた。練習段階は25試行の練習を行った。実験条件の規定に従ってビデオFBが与えられた。練習後にビデオFBについてのアンケートが行われた。獲得段階から約24時間後に10試行ずつ保持テストと転移テストが行われた。[統計解析]二元配置分散分析を使用した。その変数について、練習段階におけるフォームと精度の平均スコアについては2(群)☓5(ブロック)、FBのありとなしの試行のフォームと精度の平均スコアについては2(群)×2(FBの有無)、保持と転移テストのフォームと精度の平均スコアについては2(群)☓5(ブロック)とした。さらに、練習段階の前半と後半の間の手がかりを見た回数については2(群)×2(練習段階の前半後半)のカイ二乗検定で比較した。

【Results】

練習段階におけるフォームおよび精度スコアの平均は、両群ともほとんど有意差は見られなかった。指導的な手がかりにおいてSC群はYK群よりも頻繁に手がかりを見ていた。FBがある試行とない試行におけるフォームおよび精度スコアにおいては、両群に有意差は見られなかった。フォームスコアにおいて保持テストでは両群に有意差は見られず、転移テストにおいては有意差が見られた。

【Discussion】

ビデオKPのSCがシュート技術の学習を促進したことを証明した。SC群が頻繁に指導的な手がかりを見た知見は、転移テストでのSC群の優れたフォームスコアについて尤もらしい説明を提供するとした。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究においてSCの学習効果が証明されたが、他の論文でも学習者の能動性がFBや練習による学習効果を促進するという結果が示されており、学習を考える際に「能動性」という点が重要だと考えた。また、練習前の段階で両群のパフォーマンス技術の測定がなく学習効果については正しく評価されていないと考える。また、コントロール条件に当たるYK群のFB頻度の詳細な記載が必要であると考える。

担当:松坂大毅

Journal Club 2019 #3−2019.04.22

Reversals of anticipatory postural adjustments during voluntary sway in humans

(能動的姿勢動揺における予測的姿勢調整の逆転)

Krishnamoorthy V, Latash ML.

J Physiol. 2005 Jun 1;565(Pt 2):675-84. Epub 2005 Mar 24.

【Introduction】

予測的姿勢調整(anticipatory postural adjustments:APAs)はactionの前に起きる圧中心の移動に関連した姿勢筋活動の変化である。静止立位で重りを保持した状態から離すという課題の多くはAPAsの研究にて使用されている。この課題は、重りを離すことで生じる随意運動の自然な変化を使用することで、摂動の大きさを変えることがないため、これまで研究されてきた随意運動課題との比較に優れている。本研究にて、随意的な周期的身体動揺運動の中ではAPAsが逆転しうることを示した。

【Method】

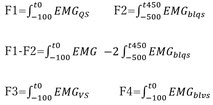

[対象] 既往に神経疾患及び運動疾患のない男性5名、女性4名。平均年齢:29.5±4.6歳、平均体重:63.6±10.2 ㎏、平均身長:167.1±9.6 ㎝であった。[使用機器] 床反力計にて前後軸のモーメント(My)及び床反力の垂直成分(Fz)を記録し,オシロスコープでモニタリング可能とした。被験者の手背面に加速度計を取り付け、表面筋電図は両側の前脛骨筋(TA)、ヒラメ筋(SOL)、大腿直筋(RF)、大腿二頭筋(BF)、腹直筋(RA)、脊柱起立筋(ES)を測定した(サンプリング周波数1kHz)。[課題] 両肩関節90°屈曲位、肘関節完全伸展位で3㎏の箱を保持させ、以下2条件で箱を離すよう指示した(Quit Stance:QS、Voluntary Sway:VS)。QS条件では、前傾(QSF)、中間(QSM)、後傾(QSB)姿勢で箱を離させた(各6試行)。VS条件では、メトロノーム音に合わせて足部位置は変えずに前後に体重移動させ(1周期2秒間)、2~3回前後移動後に各々のタイミングで(1)前方(VSF)、(2)後方(VSB)、(3)前方移動中の中間(VSMF)、(4)後方移動中の中間(VSMB)位置で離させた(各8試行)。また、VS条件と比較するためにコントロール条件として箱を離さない課題(VSbl)も測定した。 [データ処理] EMGデータは50Hzの低域通過フィルターで処理し、全波整流化した。加速度計が反応した時間(箱を離した瞬間)をtime zero(t0)とし、-100ms~t0のEMG積分値(※F1)を算出した。QSの筋活動量については、-500~-450msのEMG積分値(※F2)を基準とし、※F1-F2の式にて求めた。また、VSの筋活動量については、-100ms~t0のEMG積分値(※F3)からVSbl試行中の同じ区間に相当する積分値(※F4)を引いた値とした。IEMGはQS、VSの積分値を各筋の最大積分値で基準化したものとした。 [統計解析] 課題(QS/VS)、姿勢(leaning forward/backward)の影響を決定するため、各関節で作用する各筋(TA/SOL, RF/BF, RA/ES)のIEMG indexに対してrepeated-measures multivariate analysis of variance(MANOVA)にて実施した。

※F1〜F4

【Results】

前面筋(TA、RF)はVSBでIEMGの増加を示し(p<0.05)、後面筋(主にSOL)はVSFで有意に増加していた(p<0.05)。SOL・RFはQS条件と比較して、VS条件で有意に大きな値を示した(p<0.05)。

【Discussion】

VSFにおいて、主にSOLの筋活動量に有意差があり、運動方向と反対の筋活動が増加していた。これによって、重心移動と安定性限界の関係性の変化に対応して、APAsが作用することを示唆した。

============================================================================

【Critical Reading】

2つの疑問点があり、一つは測定方法であり、もう一つは実験環境である。まず、VS条件とコントロール条件の比較において、異なる試行の同じ区間に相当する積分値を用いている。しかし、運動学的データが不明確のため、体重心位置と関節中心の関係性から、異なる試行間の筋活動を理解することが難しい。そのため、ビデオカメラによる2次元での動作分析または3次元動作解析装置を含めた実験環境を整える必要であると考えた。

担当:小幡健

(脳卒中片麻痺患者の急速運動開始時における張力発生の継時的変化)

Tsuji I, Nakamura R.

Tohoku J Exp Med. 1987 Feb;151(2):137-43.

【Introduction】

近年の研究では、痙性麻痺患者における急速運動開始時の筋収縮の時間的プロフィールが報告されてきており、脳卒中やALS患者では筋収縮開始までの時間が延長することが分かった。また、反応時間に関しても遅延すると報告された。しかし、これらの研究では、張力を直接的に測定されておらず、また、急速運動開始時における張力発揮と時間経過の関係性についての実験は不足している。

そこで、本研究の目的は、健常者と比較することで脳卒中片麻痺患者(大腿四頭筋)の急速運動における張力発生時の経時的変化を分析し、そして、張力の低下と関係があるかどうかを調査することである。

【Method】

[対象]健常者8名(28-50歳)、脳卒中患者14名(18-68歳)を対象とした。脳卒中患者の発症期間は8-29週であった。全ての患者は独歩あるいは杖・短下肢装具を用いて歩行自立していた。患者の麻痺側は、膝蓋腱反射亢進、折りたたみナイフ現象陽性であった。健常人・非麻痺側は、神経学的異常がなかった。

[測定方法]対象者は、股・膝関節90°屈曲位で椅子座位を取った。下腿遠位(膝関節中心から35cm)に2本のロープが固定され、後方には張力計が取り付けられ、前方には下腿開始位置を固定するために滑車を介した重錘が取付けられた。教示は、「可能な限り早く、強く膝を伸ばして下さい。但し、伸ばした位置で保持しないで下さい」とされた。抽出データは、張力発生までの遅延時間(TLT)、最大張力(Fmax)、最大張力までの到達時間(FTmax)、張力変化率(RTD)、RTD=Fmax/FTmaxとした。測定を5試行実施し、その平均値を代表とした。

[統計解析]健常者、非麻痺側、麻痺側の各データでStudentのt検定を使用した。相関係数(r)は、t分布にてその有意性を確認した。

【Results】

健常人と麻痺側のTLT、FTmax、Fmax、RTDでは差がなかった。健常者・非麻痺側と麻痺側のTLT、FTmaxを比較すると有意に遅くなった。同様に、麻痺側のFmax、RTDは、健常者・非麻痺側より低下していた。

各パラメータの相関係数を見てみると、各グループのTLTとその他のパラメータ全てで相関しなかった。健常者のFTmaxとRTDに相関関係はなかったが、麻痺側では有意に相関していた。麻痺側FTmaxとRTDは負の相関であり、回帰式「RTD=-0.0037FTmax+0.12」にて表現することができた。

【Discussion】

本研究の結果より、痙縮筋において、TLTが明らかに遅延することやTLTとRTDに関係がないことがわかった。TLTの遅延は、末梢の筋組織変化が関与していると考えられる。痙縮を有する筋では、筋線維の機械的抵抗増加や興奮収縮連関の機能低下が知られている。前者は、脳卒中発症から1年以上経過している対象者に起きると報告されている。今回の対象者では、考えにくいことから興奮収縮連関の機能低下が主要因であると考えられる。

RTDの低下は、運動単位の発火頻度、動員数の変化が関係していると考えられる。本研究の対象である大腿四頭筋は、通常速筋線維の特徴を示すが、片麻痺患者の大腿四頭筋のRTDは遅筋線維の特徴に類似していた。このことから、片麻痺患者の大腿四頭筋遅筋繊維含有割合が増加したことが考えられる。

担当:五十嵐直樹

Journal Club 2019 #2−2019.04.15

(歩行再教育中の内的および外的焦点:脳卒中リハビリテーションにおける理学療法実践の観察研究)

Johnson L1, Burridge JH, Demain SH.

Phys Ther. 2013 Jul;93(7):957-66.

【Introduction】

注意は学習において重要な役割を果たし、運動学習の文献で多くの議論の対象となっている。注意に関する分類の一つに「Focus of Attention(以下FoA)」があり、それはInternal Focus of Attention(IFA)とExternal Focus of Attention(EFA)に大別される。多くの先行研究では、EFAの方が学習に効果的であると報告されている。Durhamらは、上肢リハビリテーション(以下、上肢リハ)を対象として、FoAの観点から理学療法士(以下PT)の教示とフィードバック(以下FB)の使用頻度を観察的手法によって検証した。その結果、教示・FBの多くがIFAに集中していた。しかし、上肢リハのみが観察対象であることと、FoAに関する観察であることを伝えていたことは問題であった。そこで、本研究ではDurhamらの研究を再現し、脳卒中後の歩行訓練で使用された、教示・FB の頻度、FoA について検討することが目的である。

【Method】

[対象]取り込み基準として、PTについては神経系リハビリテーションの熟練者で定期的に脳卒中患者の治療にあたっている者とした。また、患者については歩行再教育を受けておりインフォームドコンセントを得られた者とした。また、どちらにもFoAに関する調査であることは伝えなかった。各患者の脳卒中の分類、経過時間、片麻痺の情報についてはカルテから情報収集し、運動機能の評価についてはRivermead Mobility IndexmRMIを使用した。[データ収集]研究者は被験者から数メートル離れた視線の外からビデオ撮影を行い、音声データの収集は小型ボイスレコーダーを使用した。[データ解析]観察から得られた情報を定量分析および主題分析を用いて、FB、FoAを識別した。また、各動作やFoAを定義した分析マトリックスを作成し、それに基づいて定量分析を実施した。

【Results】

2病院から8人のPTと患者が参加した。脳卒中後の経過時間は7日から216日までであり、mRMIのスコアは15〜38の患者であった。1治療セッションあたりのFBは22件で、教示は76件与えられた。また、PTが与えた全ての陳述の67%はIFAであり、22%はEFA、11%はどちらの要素も含んだMixであった。さらに、多くのPTは患者に対し、自身のパフォーマンスについて考えるように伝えた。例えば「右膝をコントロールするためにはどうしたら良いか考えて」などである。これは教示・FBのどちらでもないが、患者の身体内部に注意が向く可能性のある陳述であった。

【Discussion】

本研究結果において、PTは多くのコミュニケーションを行い、その大半はIFA情報を与え、患者がどのように動いているのかを考えるように促す教示またはFBを使用していた。この知見は、脳卒中後の上肢リハを観察した先行研究の結果を再現した。しかし、脳卒中患者は注意容量が減少するという知見があるにも関わらず、大量の情報処理が求められるIFA情報を与えた。この点については、デュアルタスキング課題による認知活動と運動を組み合わせた知見が一般的であるが、この知見が歩行において再現されるかどうかは更なる実験が必要である。また、本研究ではPTの行動の理由および目的を明らかにできなかったことは課題である。今後の研究では、観察された行動とその理由の知見を得るために治療セッションを観察することは有用であると考えている。

担当:我妻昂樹

(脚長差が高齢者の歩行効率、下肢筋活動に及ぼす影響)

Gurney B, Mermier C, Robergs R, Gibson A, Rivero D.

J Bone Joint Surg Am. 2001 Jun;83-A(6):907-15.

【Introduction】

整形外科的疾患を対象とした脚長差に関する報告では、脚長差2~3cmを起点に身体機能への有意な影響が生じると報告されているが,対象とした被検者の基本情報(年齢、疾患の有無など)が統制されておらず身体へ影響する明確な脚長差については問題視されている.そこで,本研究では高齢者を対象とし,作為的に脚長差(0、2、3、4cm)を設定したときの歩行効率や下肢筋活動に及ぼす影響を明らかにすることとしている。

【Method】

[対象]計44名(19人男性、25人女性、年齢55-86歳,脚長差1cm以内)。[条件]脚長差が0、2、3、4cmの計4条件(補高靴を右側に使用し脚長差を作為的に設定)。対象者に各条件ランダムで、トレッドミル上を歩かせ、トレッドミルの速度は1mphから開始し、15秒毎に0.5mphずつ、各被験者の任意による至適速度まで増加させた。[測定機器・項目]表面筋電図(EMG)にて左右の大殿筋、中殿筋、大腿四頭筋、足関節底屈筋の筋活動を記録。[データ処理]至適速度に達してから15秒間の各EMGデータを、250HzのButterworth 低域通過フィルタでフィルタリング処理し、各15秒のデータを平均し積分値として算出。[統計解析]各測定項目を従属変数とし、反復測定分散分析を実施。その後、事後検定として0cmと2,3,4cm間で多重比較(Tukey post hoc test)を実施。統計学的有意水準はp<0.05とした。

【Results】

右大腿四頭筋の筋活動、脚長差0cmと比較し3,4cmで有意な増加を示した。左足関節底屈筋では、0cmと比較し4cmの脚長差で有意な増加が示された。歩行中に最も確認された補償戦略として、44人のうち21人の対象者で踵接地時の膝関節屈曲角度の増加がみられた。他にも様々な補償戦略が確認され、全部で10種類に及ぶ戦略の組み合わせが確認された。

【Discussion】

高齢者において3cm以上の脚長差は、特に長い下肢側の大腿四頭筋の疲労を引き起こす可能性がある。右大腿四頭筋の有意な増加は、歩行中にみられた長い下肢側(右側)の股関節、膝関節の屈曲増加に対応するための補償戦略であったと考えられる。また,左足関節底屈筋の有意な増加は、長い下肢側(右側)の遊脚期でクリアランスを確保するための補償戦略によると考察された。今回歩行中に多様な戦略が確認され、同様に多様な筋活動のパターンとなることが推察される。

============================================================================

【Critical Reading】

本論文の結果では3cmを起点に筋活動への影響を示し先行研究の結果を支持したが,歩行中の至適速度の規定が対象者によって異なっており、実際の歩行速度がどれくらいであったかは本文中に明記されていない。また,筋活動は平均筋活動量(15秒間の積分値)で比較しており、歩行周期に分けて比較していないため、実際に歩行中のどのタイミングで筋活動が変動しているのかは不明確である(脚長差が歩行にどんな影響を及ぼしているかを詳細に吟味することができない)。また、1cmの脚長差は測定上の誤差範囲として認識されており、2cmの脚長差において筋活動に有意差が生じなかった理由としては、今回の課題が歩行であったことから、様々な補償戦略がとられ、それによって様々な筋活動が発揮された為、個別に特化した筋活動が示されなかったと解釈された。

※なお、本論文において筋活動の他に、呼吸循環応答に関する測定が行われているが、担当者の研究テーマから筋活動に関する内容をまとめた。

担当:神田優

Journal Club 2019 #1−2019.04.08

Independence of perceptual and sensorimotor predictions in the size-weight illusion

(大きさ-重さ錯覚における知覚的予測と感覚運動的予測の独立性ついて)

Flanagan JR, Beltzner MA

Nature Neuroscience. 2000 july;3(7): 737-741.

【Introduction】

Size-weight illusion(対象物の重さが同一であるも大きさが異なる二つの対象物を持ち上げる時、形が小さい対象物の方をより重いと判断する)の有力な仮説としては「感覚ミスマッチ仮説」が挙げられ、本研究ではこの仮説立証を目的としている。感覚ミスマッチ仮説を支持する場合は対象物の大きさを基に視覚的に運動予測するため、対象物を繰り返し持ち上げる課題を通しても対象物を把持する指の力は変化しない。一方、認知/知覚的システムと感覚運動的システムが異なり各々が独立している場合には、課題を繰り返すと感覚フィードバックに基づいて運動プログラムが修正され指の力が変化することが仮説立てられた。

【Methods】

[被験者]計40名(20人女性、20人男性、年齢17-45歳)。そのうち、20名には課題前に“Which of these two boxes would you expect to be heavier?”、課題後に“Which of these two objects felt heavier when you were lifting them?”と質問した。残りの20名はnon-cued groupとcued groupに10名ずつ割り当てられ、cued groupだけには“Although these objects differ in size, they have been specially constructed for this experiment to have equal weight”と教示した。[対象物]large box(10.9×10.9×10.9cm3)、small box(5.2×5.2×5.2cm3)、重さは0.39kg。対象物上に取り付けられたクリップを力-トルクセンサー(サンプリング周波数400Hz)にて力およびトルクを測定し、grip force(人差し指のデータ)、load force(人差し指のデータ)、grip force rate、load force rare、load phase duration(load force rateが0.2N/sを超えてからlift-offまで)を算出した。[課題]音が聞こえたら、親指と人差し指でクリップをつまみ対象物を支持面から約5 cm上に持ち上げ、最初の音の3秒後に次の音が聞こえるまで保持し、降ろすことと設定した。また、large boxとsmall boxでそれぞれ1回ずつ持ち上げることを1試行とし(順番はランダム)、これを20trial計40lift繰り返させた。また、5試行を1blockとし、4blockに分けた。[統計解析]算出したデータを従属変数とし、二元配置分散分析(object size×cue condition)を行った。有意水準はα=0.05とした。

【Results】

全被験者はトライアル前に視覚的に対象物を認識することで大きい対象物の方が「重い」と推測していたが、20trial後には小さい方が「重い」と全被験者が回答しており、本研究結果は全被験者がsize-weight illusionを体験していることを示した。Figure 2において、trial1での大きい対象物ではovershotしたが、小さい対象物ではlift offに時間を要した。Trial8では対象物の大小に限らず同様の波形変化を示した。Figure 3において、first blockではpeak grip forceとload force rateにてlarge boxの方がsmall boxよりも有意に大きな値を示した。また、Load phase durationではsmall boxの方がlarge boxよりも有意に大きな値を示した。なお、cue conditionの主効果およびobject size とcue conditionの交互作用は認められなかった。

【Discussion】

大きさ-重さの錯覚を経験しながらも、試行を繰り返すことで対象物の実際の重さに適した感覚運動予測を行っていることは、知覚/認知的な過程と感覚運動的情報処理の過程が各々独立している可能性を示した。対象物の重さには上位の認知レベルが関与し、”semantic knowledge”が影響した可能性が示唆された。

担当:吉田高幸

(異なる競技レベルのサッカー選手における片脚立位の姿勢パフォーマンスと戦略について)

Thierry Paillard, Frederic Noe, Terence Riviere, Vincent Marion, Richard Montoya, Philippe Dupui.

Journal of Athletic Training. 2006;41(2):172-176

【Introduction】

競技特性を考慮した特定の条件で姿勢能力を評価することが重要である。サッカー選手の姿勢制御に関する研究では、主に片脚立位で評価されることが多いが、競技レベルの違いによる姿勢制御、戦略を比較した研究はない。本研究の目的は、競技レベルの異なるサッカー選手を2群に分け、片脚立位における姿勢制御、戦略を比較することである。

【Method】

[対象]サッカー選手30名とし、NAT群(ナショナルレベル15名:年齢= 24 ± 3 歳)とREG群(地域レベル15名:年齢 = 23 ± 3歳)の2群を設定した。[課題]片脚立位(支持脚は非利き脚、非支持脚は膝関節90°、股関節中間位、上肢は体側につける)を3つの環境下(Static balance:床面、Anteroposterior dynamic balance:前後に不安定なseesaw device、Mediolateral dynamic balance:左右に不安定なseesaw device)を実施させた。各条件、開眼(EO)で測定した後、閉眼(EC)で測定する順で1試行ずつ実施。[測定機器]床反力計(サンプリング周波数=40Hz)を使用。[解析手法]0~20Hzで高速フーリエ変換(FFT)を行い、スペクトルエネルギーを算出して、低周波数帯(0~0.5Hz:視覚前庭調節)、中周波数帯(0.5~2.0Hz:小脳系調節)、高周波数帯(2.0~20Hz:固有受容体調節)の3つの周波数帯に分けた。[測定項目]COP表面積(90%信頼区間)、COP速度、総スペクトルエネルギー、低・中・高周波数帯におけるスペクトルエネルギーの割合とした。[統計解析]二元配置分散分析(混合計画:競技レベル要因(NAT・REG)×視覚要因(EO・EC))。各課題を独立して分析を行った。有意水準p<0.05に設定した。

【Results】

Static balance条件のCOP表面積、COP速度において、競技レベル要因と視覚要因に交互作用が認められた。dynamic条件においては、交互作用はないものの傾向は強かった(p=0.07、p=0.06)。両群ともに、COP表面積、COP速度は閉眼条件の方が有意に大きい値を示した。Anteroposterior dynamic balance条件において、高周波数帯の割合はREG群、低周波数帯の割合はNAT群で有意に大きかった。

【Discussion】

相対的にREG群は固有受容体、NAT群は前庭系の入力をもとに姿勢制御しており、またREG群はNAT群と比べ視覚に依存している可能性がある。ゆえにNAT群は様々な感覚入力をもとに優れた内的表象を持っているのではないか。

============================================================================

【Critical Reading】

本研究ではCOPデータのFFT後に3つの周波数帯に分け、各々どの感覚情報による調整かを先行文献をもとに示しているが、その根拠は明確でない。REG群で高周波数帯の割合が大きいことは、片脚立位の姿勢制御において、より高頻度に(探索的に)COPを変位させることで、COGとの差をつくり、そのモーメントを足圧分布変化から知覚して重心位置を推定しているためと考える。一方、低周波数帯の割合がNAT群で大きいのは、足部の固有受容体からの入力による内部表象が優れているがゆえに、高頻度にCOPを調整する(高頻度にCOPを変位させることでCOP-COG momentを足圧分布変化から知覚して重心位置を推定する)必要がないためと考える。

担当:大場勇輝